心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「不整脈」について一緒に勉強していきましょう!!

概要

この記事は、不整脈の分類・治療方法の簡単な分類をまとめた記事です!!

「不整脈ってなんか色々あって苦手なんだよな」という方はぜひ読んでください!!

この記事からは、Vaughan Williams分類やCHADS₂スコア、pointの禁忌は非常に大切です!!

また興味ある方は「心電図検定」の受検も検討してみてください!!

心電図を読む練習にもなりますし、不整脈の勉強にももってこいです!!

気になる方は下の画像・リンクをクリック!!!

不整脈とは

「正常の心臓の調律(正常洞調律 normal sinus rhythm)を逸脱したものである。」

不整脈の分類

不整脈の分類は以下の2種類が多く使用されています。

<不整脈の成因による分類>

- 調律異常

- 興奮伝導異常

- 早期興奮症候群

<不整脈の臨床的分類>

- 頻脈性不整脈

- 徐脈性不整脈

不整脈を勉強する上では成因による分類を中心に学習を進めるといいと思います!!

理由としては、なぜその不整脈が起きているかによって分類されているため、似た成因の不整脈を一緒に覚えることができ、覚えやすく差異をとらえやすいからです!!

しかし、臨床場面では頻脈性・徐脈性で分類されることが多いためこちらも覚えておく必要はあるので、先に臨床的分類から説明していきます!!

臨床的分類

頻脈性不整脈

頻脈性不整脈とは、「不整脈のうち、頻脈(脈拍が100以上)となる不整脈」であり、

- 上室性期外収縮SVPC・心室性期外収縮VPC

- 心房細動Af・心房粗動AF

- 発作性上室頻拍PSVT

- WPW症候群などの心室早期興奮症候群

- 心室頻拍VT

- 心室細動VF

が分類されます!

徐脈性不整脈

徐脈性不整脈とは「不整脈のうち、徐脈(脈拍が60未満)となる不整脈」であり、

- 洞不全症候群SSS

- 房室ブロックAV block

が分類されます!

次に不整脈の成因による分類です!!

不整脈の成因による分類

調律異常

- 洞調律の異常(洞結節の興奮の異常により生じる)

洞徐脈、洞頻脈、洞不整脈、洞停止 - 異所性刺激生成(洞結節以外から興奮が起こることで生じる)

期外収縮:上室性(心房・房室接合部)、心室

頻拍:上室性(心房・房室接合部)、心室

細動・粗動:心房細動・心房粗動、心室細動

異所性調律:冠静脈洞調律、左房調律、房室接合部調律、心室調律

興奮伝導異常

- 洞房ブロック

(洞結節→心房への伝導がブロック) - 房室ブロック

(心房→心室への伝導がブロック)

1度、2度(Wenckebach型・MobitzⅡ型)、3度 - 心室内ブロック

(心室内 ヒス束・右脚・左脚前枝・左脚後枝の伝導がブロック)

右脚ブロック、左脚ブロック(前枝ブロック・後枝ブロック)、多枝ブロック

その他の心室内伝導障害

心室早期興奮症候群

- WPW症候群、LGL症候群など

不整脈の治療

ここ何十年かで概念が大きく変化し、従来では「不整脈抑制=生命予後改善」であったが、

この仮説が正しくないことが現在の心臓リハビリテーションでは当たり前になっています。

薬物療法

薬物療法における概念として以下の4つが挙げられます。

ここでは不整脈に対する治療の手段を紹介していきます!

- 抗不整脈療法(=ダウンストリーム療法)

→そもそもの不整脈を生じないようにする!(=抗不整脈薬) - 心拍数調整療法

→心拍数を調整することで不整脈による症状を最小限にする!

(=βブロッカー,カルシウム拮抗薬,ジギタリス) - 抗凝固療法

→不整脈により心内血栓が生じやすくなるため!(=抗凝固薬) - 心機能改善・保護療法

(=アップストリーム療法)

→間接的に不整脈の発生を抑制する!(=βブロッカー,ACE阻害薬,ARB,スタチンなど)

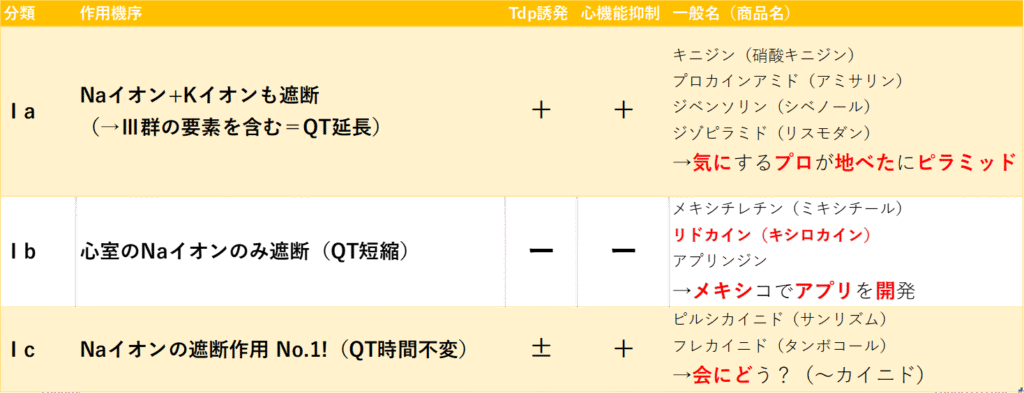

抗不整脈薬の種類・分類(Vaughan Williams分類)

Ⅰ群:Naチャネル遮断薬

→第0相(脱分極)を生じにくくする!

→伝導速度が↓

→心拍数↓

Ia群は、抗コリン作用があり緑内障・排尿障害例には注意必要

(プロカインアミド(アミサリン)を除く)

*抗コリン作用:副交感神経の神経伝達物質であるアセチルコリンの働き↓

=交感神経優位となる!!

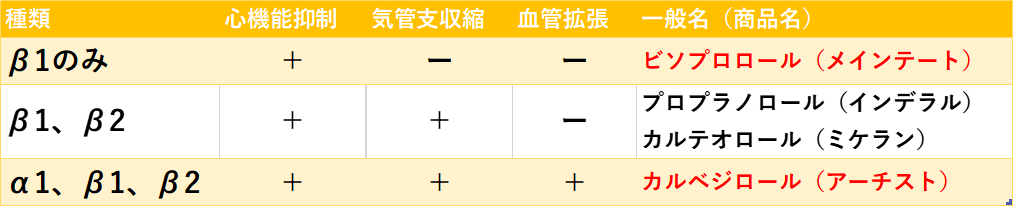

Ⅱ群:βブロッカー

→β受容体(交感神経の受容体)を阻害!

→交感神経の興奮を↓

→自動能亢進を阻害!

*自動能:心筋が勝手に自ら興奮し収縮することができる能力。亢進すると刺激伝導系から外れた刺激による収縮(期外収縮など)が生じる。

気管支収縮作用(+)のあるものは

気管支喘息例や末梢動脈例(末梢血管収縮作用もあるため)への投与は禁忌!!

Ⅲ群:Kチャネル遮断薬

→第3相(再分極)を遅延!

→不応期延長(=QT時間延長)

→心拍数↓

心室性の致死性不整脈に使用!!

ex.心室細動、心室頻拍

QT延長に伴うTorsade de Pointes(TdP)に注意!!

*アミオダロン(アンカロン)

Ⅲ群に属しており心筋のKチャネル遮断が主効果だが、Naチャネル/Caチャネル遮断、β受容体遮断などⅠ群/Ⅳ群、Ⅱ群の作用もある!!

かなり便利だが、副作用も多い..。

・甲状腺機能障害

・肺障害(間質性肺炎など)

・肝障害

・眼障害

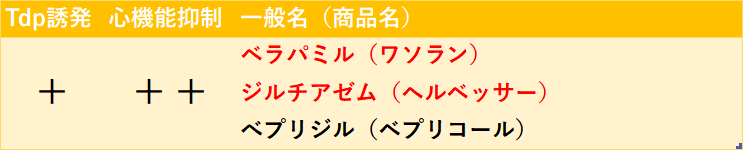

Ⅳ群:Caチャネル遮断薬(非ジヒドロピリジン系)

→洞結節や房室結節の脱分極を阻害!

→刺激伝導遅延

→心拍数↓

特に上室性の頻脈に有効!!

*同じCaチャネル遮断薬として

アムロジピンやニフェジピン(ジヒドロピリジン系)などがあるが、

血管選択性で血管拡張(=降圧効果)が主効果

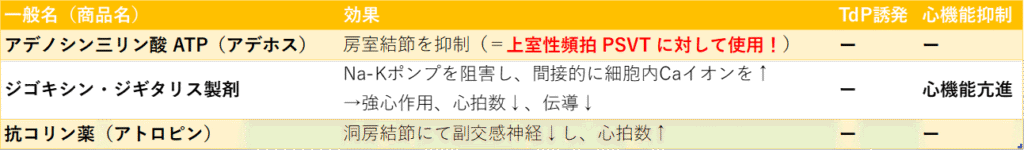

Ⅴ群:アデノシン三リン酸(ATP),ジギタリスなど

抗不整脈薬による不整脈治療の実際

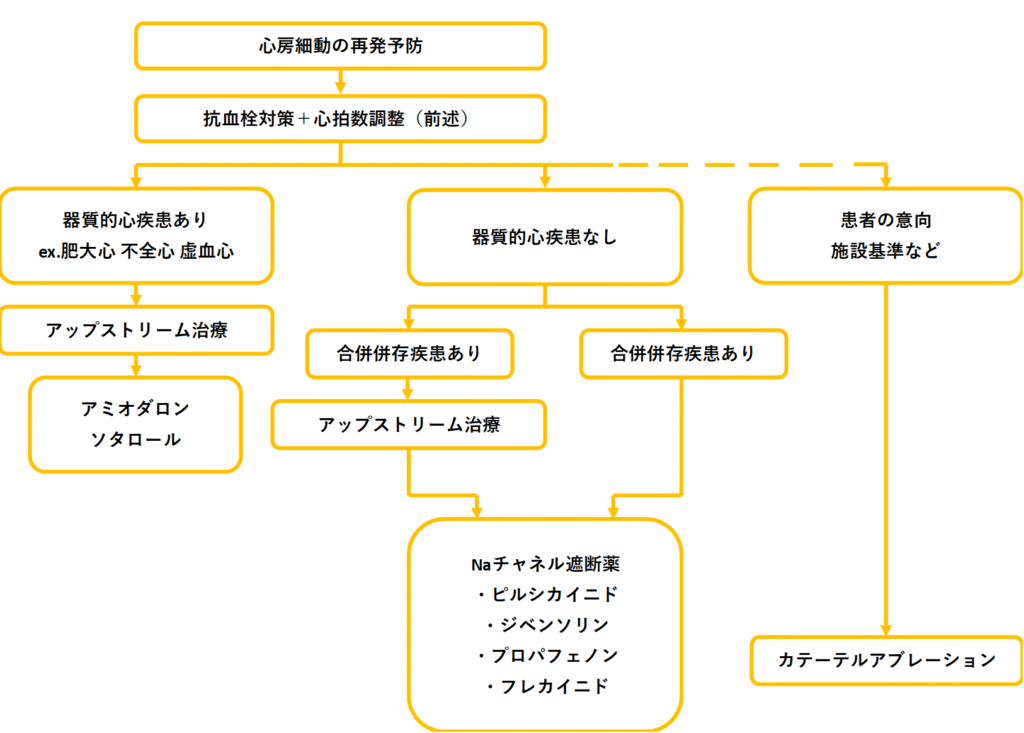

心房細動

塞栓予防、心拍数治療、リズム治療の3つの観点にて治療を行います!

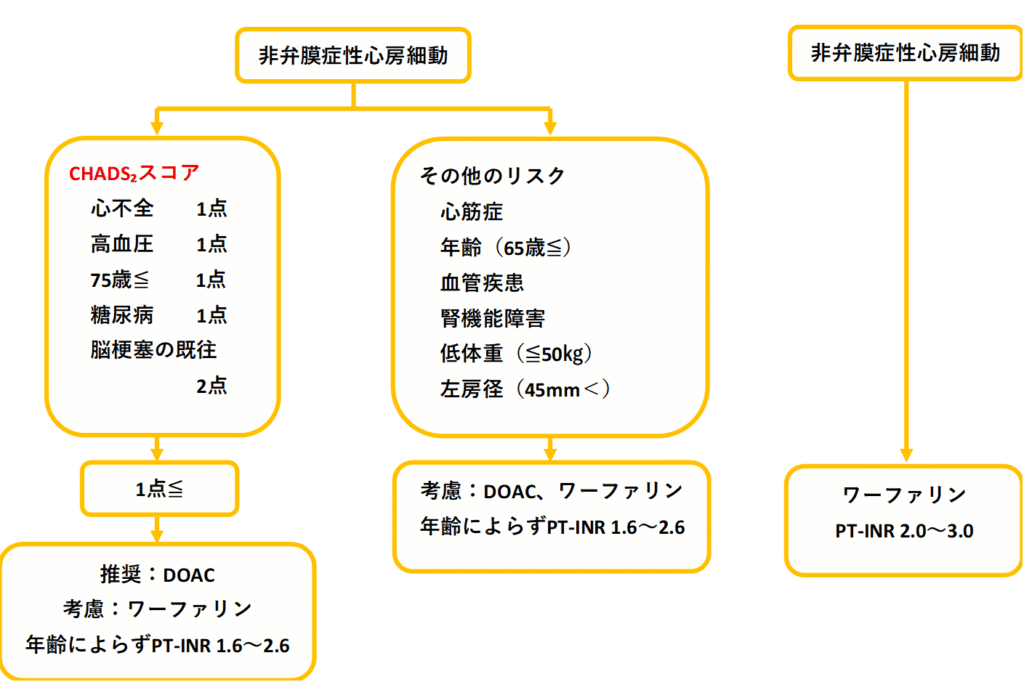

塞栓予防については CHADS₂スコア をベースにとします!

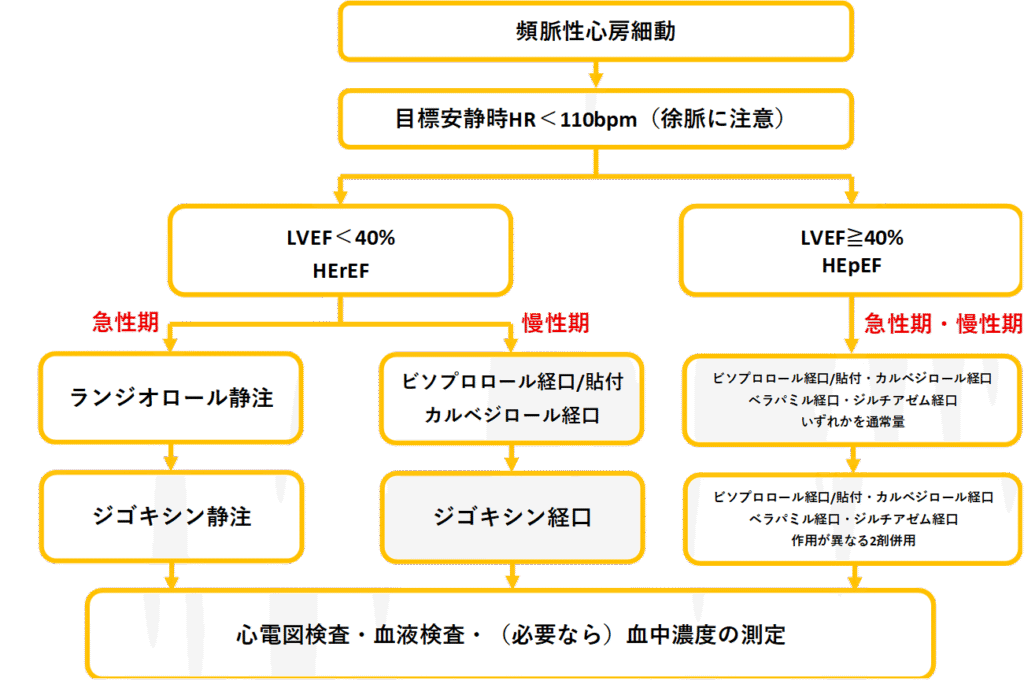

心拍数治療には、下記治療方針からβブロッカ―、ジゴキシン、Caチャネル遮断薬を選択的に使用します!

リズム治療には、下記治療方針からβブロッカ―、ジゴキシン、非ジヒドロピリジン系Caチャネル遮断薬を選択的に使用します!

ここでPointです!!

・頻脈を示さない・徐脈傾向の心房細動では、βブロッカーは禁忌!!

・ジギタリス製剤は、頻脈性心房細動への長期投与で予後悪化・心臓死↑と長期使用は推奨されていません!!

・非ジヒドロピリジン系Caチャネル遮断薬(ベラパミル・ジルチアゼム)は、心機能が保たれた心房細動例では適応だが、心機能↓例では禁忌となっています!!

・心房細動の心拍数治療の安静時目標心拍数は、<110bpm/分(通常安静時は80bpm/分がBest!!)

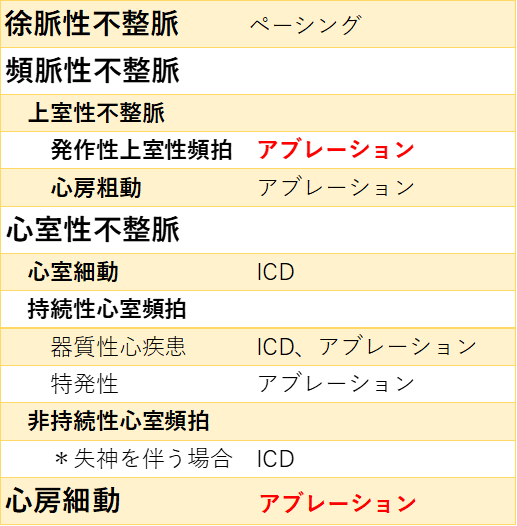

非薬物療法

非薬物療法の適応をそれぞれ以下に示します。

カテーテルアブレーション

不整脈の発生源の心筋組織を熱変性させ(=灼く)、不整脈を根治する方法になります!!

基本的に上室性・心室性頻脈(特に発作性上室性頻拍 PSVT・心房粗動/細動)で適応!!

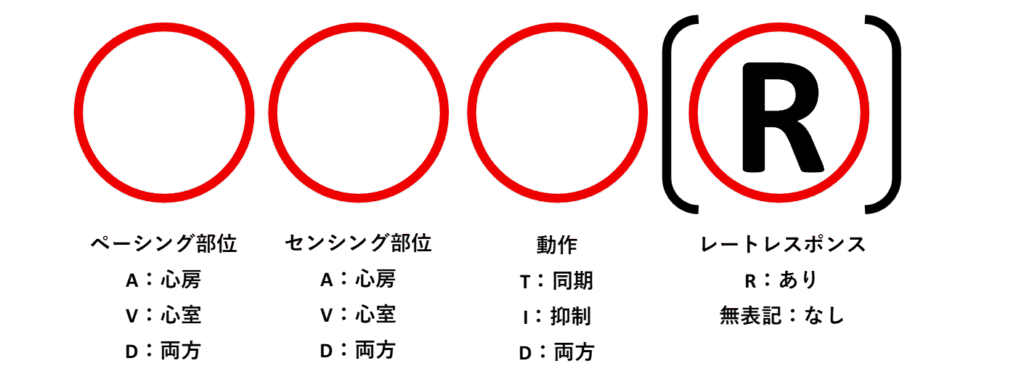

ペースメーカーなど

失神などの症状を伴い心抑制(最大RR間隔>3秒 or 心拍数 35~45拍/分)のある方や、

症状はないが極度の心抑制(最大RR間隔>5秒 or 心拍数 30~35拍/分)が適応となります!

ペースメーカの機能設定として、ICHDコードが使用されています!

また致死性の心室性不整脈(心室細動や血行動態の不安定な心室頻拍)に対して、植え込み型除細動器 ICD があります。

さらに不整脈に対してだけでなく慢性心不全の心室内変更伝導(=心筋リモデリングなどにより生じる)に対して心臓再同期療法 CRT が知られており、通常右心室 or 右心房にリードを挿入するところを、右心室中隔(心室中隔)と左室自由壁にリードを挿入し、同調したペーシングを実施します!

CRT に ICD を組み込んだCRT-Dもあり、慢性心不全例の死因 50% に相当する突然死を46%↓させたと報告があります!!

読んでいただきありがとうございました!!

コメント