心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「その他の心血管疾患」について一緒に勉強していきましょう!!

心筋・心膜疾患

心筋疾患

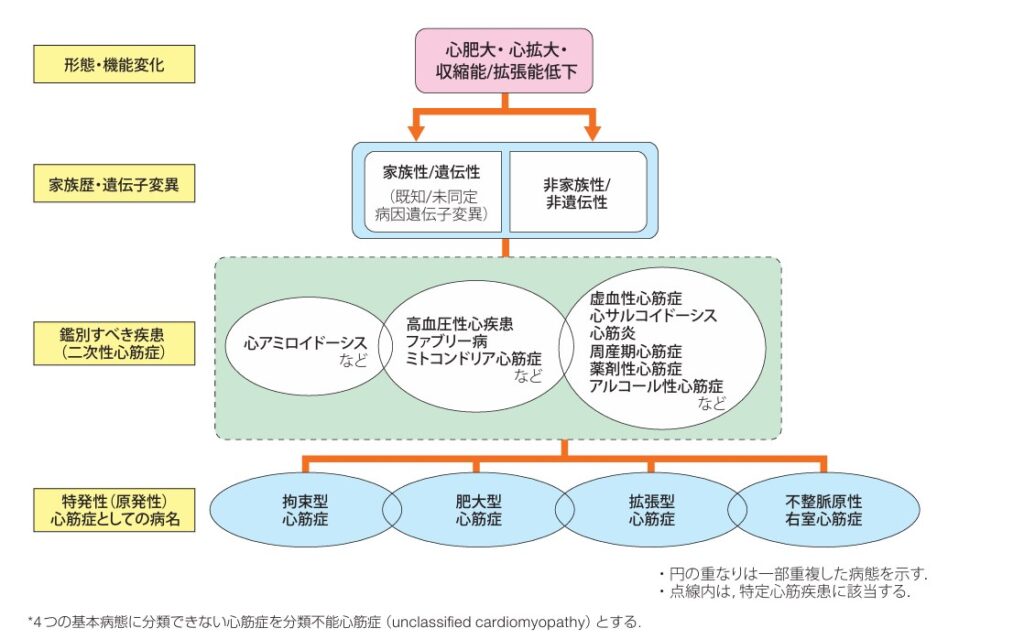

心筋症

定義と分類について一致した見解が得られておらず、日本循環器学会/日本心不全学会合同の心筋症診療ガイドライン(2018年版)にて下記のように分類しています。

ここで二次性心筋症の紹介を簡単にしておきましょう!!

心アミロイドーシス

アミロイド(異常たんぱく質)が心臓に沈着することで心筋が厚くなり、心機能に障がいをもたらすものです。

症状:心不全(左心不全・右心不全)、不整脈

心サルコイドーシス

サルコイドーシスとは「肉芽腫」のことで、様々な臓器に炎症が生じるサルコイドーシスが心臓に生じたものを「心サルコイドーシス」と呼んでいます。

症状:心不全(心ポンプ機能低下)、不整脈

次に特発性(原発性)心筋症の詳細を確認していきましょう!!

拡張型心筋症(DCM)

①心筋収縮不全 ②左室内腔拡張 が特徴

日本ではDCMの患者は心不全入院のうち、15~27%と言われています。

原因は長らく不明とされていたが、成人が発症する拡張型心筋症の多くが遺伝性・非遺伝性の両因があると考えられている。非遺伝性の原因については慢性炎症や自己免疫によるものと考えられています。

またDCMを疑う場合、上記の二次性心筋症の除外が重要です。

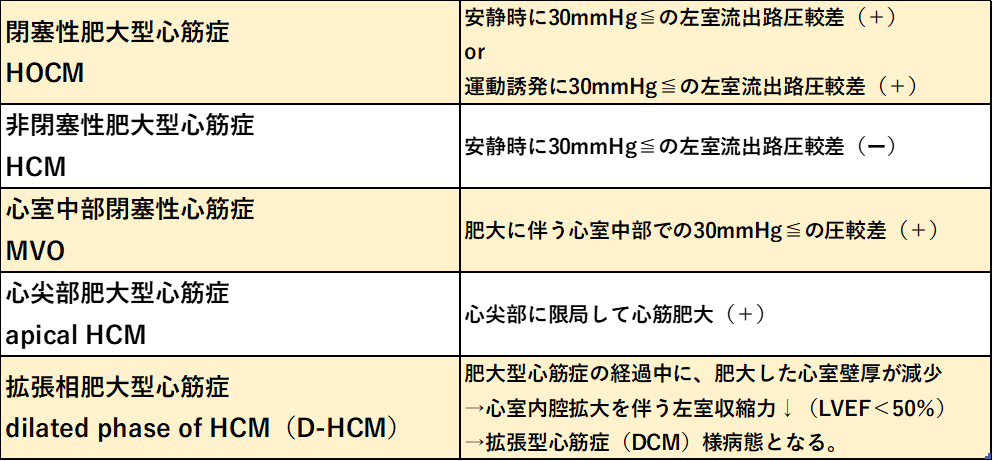

肥大型心筋症(HCM)

①左室or右室心筋の肥大 ②心肥大に伴う左室拡張能↓ が特徴

診断確定には、①15mm≦の左室壁肥大(家族歴(+)なら13㎜≦) ②二次性心筋症が除外される

HCMの約60%が常染色体顕性遺伝に従う家族歴(+)→その内の40~60%の症例で心筋の収縮単位であるサルコメアなどの心筋構成タンパクを決定する遺伝子の変異によって発症していると報告されています!!

診断された場合、突然死のリスク評価が重要です。ほとんどが不整脈によるものであり、突然死のリスクが高い症例ではICD(植え込み型除細動器)の適応を検討します。

拘束型心筋症(RCM)

基本病態は左室拡張障害で、

①硬い左心室(stiff left ventricle) ②左室拡大や肥大(ー) ③正常に近い左室収縮機能

④原因不明 が診断の必要十分条件とされています。

主に小児にみられる稀な症例。

不整脈原性右室心筋症(ARVC)

右室心筋が脂肪変性・線維化

→右室優位の心拡大・心機能↓

→右室起源の重症心室性不整脈が病態

心電図所見が特徴的で、

①伝導遅延によるV₁-V₃誘導のε波 ②限局性のQRS幅延長(110ms<) が特徴的です。

また右室起源の左脚ブロック型の心室期外収縮に頻発・心室頻拍がみられることも多い。

心筋炎

心筋を主な病変部位とする炎症性疾患。心膜まで炎症が及ぶと「心膜心筋炎」と呼称される。

一過性で無症状or感冒症状程度で経過→自然経過することも多いです。

*心症状に先行して、感冒症状、消化器症状、皮疹、関節痛、筋肉痛が発言するのが特徴

稀に入院治療が必要な重症例、急激に悪化する劇症例があり、治療は対症療法が基本です。

多くは予後良好も、時に大動脈内バルーンパンピング(IBAP)、経皮的心肺補助装置(PCPS)、左室補助人工心臓(LVAD)を必要とすることもあります…。

心膜疾患

急性心膜炎

心膜と心筋の外層(心外膜)に急性炎症が生じた状態。

原因のTop 3は、悪性腫瘍35%、免疫学的機序23%、ウイルス性21%

慢性収縮性心膜炎

心膜と心外膜に炎症が生じた結果、心膜と心外膜が癒着・瘢痕化・線維性肥厚・石灰化する病態。

心臓にとって硬い鎧を着た状態と同じになり、著しく拡張機能が障害されます…。

症状:右心不全症状(肝脾腫、頸静脈怒張、下腿浮腫)、左心不全症状(易疲労感、呼吸困難感)

→特に右室の拡張機能障害が著明なため

右心不全症状が顕著!!

心タンポナーデ

心膜腔内の心嚢水(通常10~20㏄)が潤滑油の役割を担っているが、何らかの原因により液体が貯留することで心膜腔がパンパンになり心臓が拡張できなくなった状態。

病態:心拍出量低下→血圧低下、末梢循環不全

自覚症状:四肢冷感、呼吸困難感など

原因:癌転移による癌性心膜炎、急性大動脈解離の心膜腔への破裂、心筋梗塞に合併する心破裂、急性心膜炎による浸出液の貯留、カテーテル治療の合併症としての冠動脈穿孔などの医原性

肺動脈疾患

肺動脈血栓塞栓症(PE)

深部静脈に形成された血栓が静脈壁から遊離して肺動脈を閉塞した病態(90%≦が下大静脈以遠)。

院内発症例では、≦1時間死亡が多く、早期診断・治療が重要のため、PEが疑われた時点でヘパリン静注が推奨されている。

またガイドラインに診断手順が示されているが、D-ダイマーが正常値であれば急性PEは否定することができる。

急性PEは、禁忌でなければ全症例に抗凝固療法を行い、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)が対照の1.5~2.4倍になるように調整される。

血栓形成の3大要因は、

①血液停滞 ②血管内皮障害 ③血管凝固能の亢進 であるため、

①に対して、安静時間を極力短くする

②に対して、静脈内カテーテルを留置しない

③に対して、経口抗凝固薬を使用する ことでそれぞれ予防がされている。

抗凝固薬であるワーファリンは、効果の安定まで1週間を要するため入院時から使用し、PT-INR 2.0~3.0を目標に調整する。

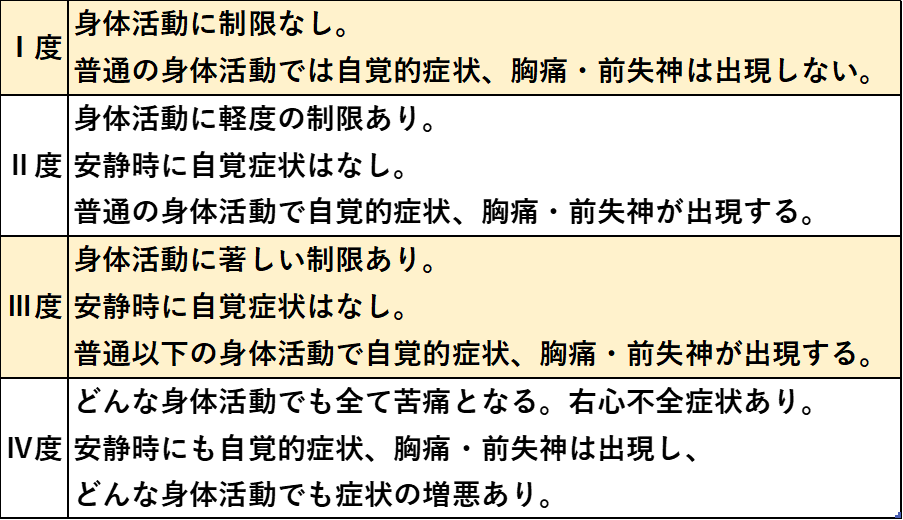

肺高血圧症 PH

原因は様々だが、右心カテーテル検査にて安静臥位での平均肺動脈圧が25mmHg≦を肺高血圧症という。

症状:右心不全(頸静脈怒張、肝腫大、腹水、下腿浮腫)、低酸素血症(チアノーゼ、ばち指)

Ⅰ、Ⅱ度であれば、経口血管拡張薬の単剤 or 2剤併用

Ⅲ度≦では、プロスタグランジン注射薬を使用していく。

血管疾患

大血管疾患

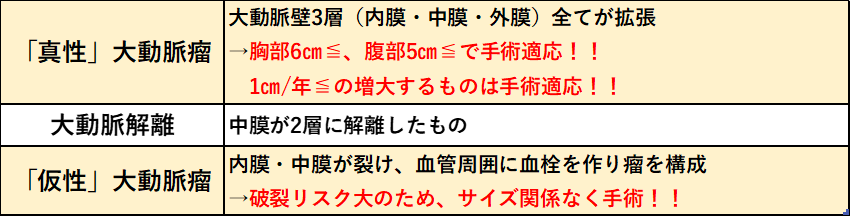

大動脈瘤

大動脈壁が何らかの原因で血圧に耐えられなくなり、局所的に通常径の1.5倍≦になったものです。

大動脈解離

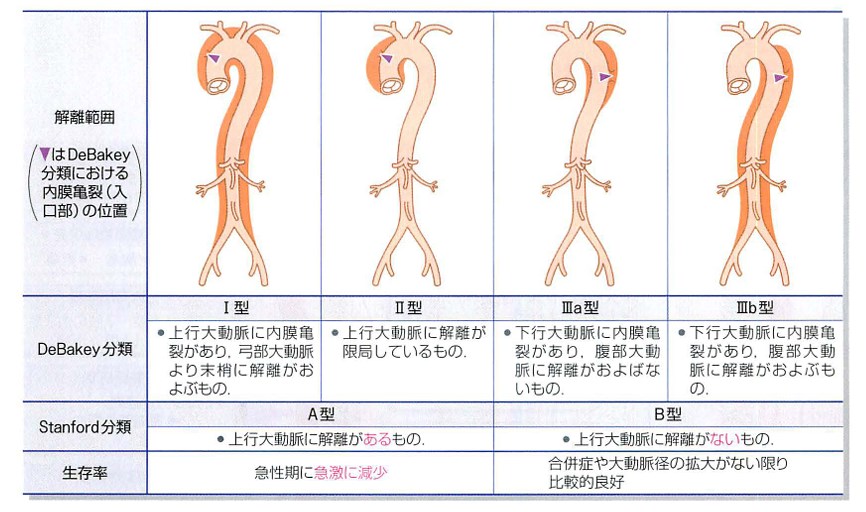

大動脈の中膜が2層に解離したもの。心タンポナーデの併発も珍しくなく予後不良な疾患。

分類としてはStanford(スタンフォード)分類が有名で、上行大動脈に解離があるものをA型、ないものをB型とし、B型or偽腔閉鎖型のA型では重篤な合併症なければ内科的治療にて治療します。

治療の基本としては、降圧治療(安静時収縮期血圧≦120mmHg 運動時収縮期血圧≦140mmHg)と、偽腔開存型のA型では手術による治療が基本となります!

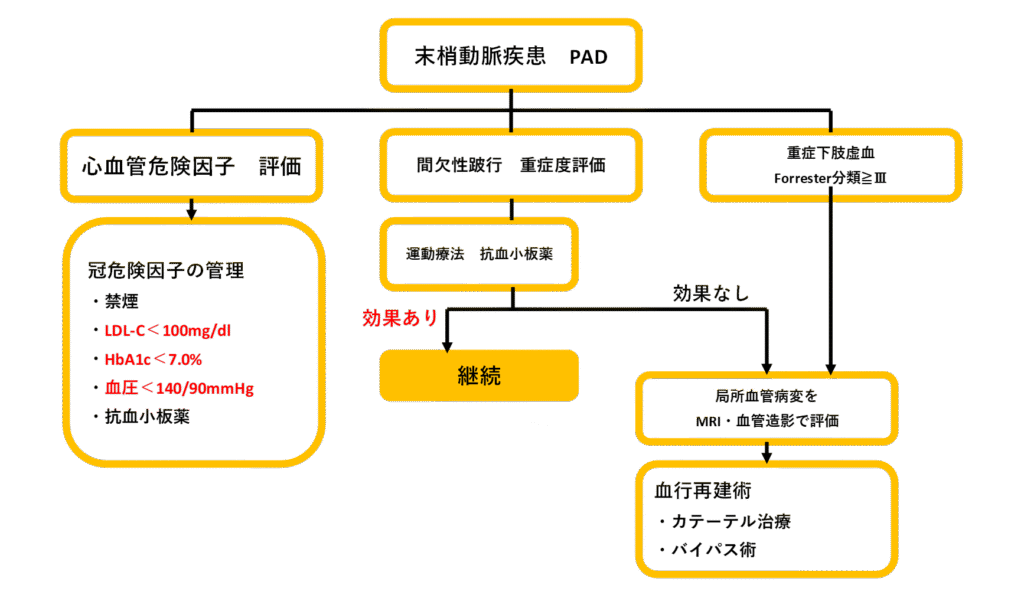

末梢動脈疾患 PAD

閉塞性動脈硬化症(ASO)

原因は動脈硬化であり、近年増加傾向です!

足関節/上腕血圧比(ABI)≦0.9であれば、ASOとし局所診断を行っていく!!(どこに・どれぐらいの狭窄が・どれぐらいの長さかを調べる)

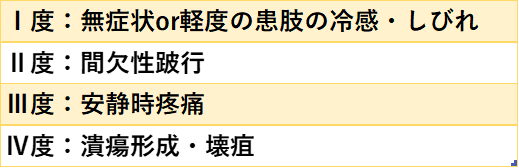

症状としては間欠性跛行(一定距離の歩行で筋肉痛+→休息すると消失→また歩くと出現)であり、

重症度評価としてFontaine(フォンテイン)分類が有名です!

Fontaine分類≦Ⅱ度であれば、積極的に運動療法を指導します!

Buerger病

喫煙をしている男性に多く、原因不明の血管炎である。

Raynaud(レイノー)病

20~40歳代の女性に多く(女:男=2~3:1)、寒冷などが誘因となり四肢末梢の動脈が発作性に攣縮し、蒼白・チアノーゼを経て紅潮するRaynaud現象が両側性に生じる。

ただし、皮膚潰瘍・壊死はないのが特徴。

末梢静脈疾患

深部静脈血栓症

筋膜より深部の静脈に発生する静脈血栓症と定義されています。

【症状】患肢の腫脹・疼痛、下腿筋の硬化・圧痛を認め、大腿静脈・膝窩静脈の触知が可能である。

突然、動脈血栓塞栓症を発症することもある→突然の呼吸困難感、重症ではショック。

エコノミー症候群は、突然の動脈血栓塞栓症の一種である。

血栓の範囲から膝窩静脈より中枢側の中枢型、末梢側の末梢型に区別される。

末梢型では無症状が多い。

【予防】水分補給、屈伸運動によりうっ血を避けること、弾性ストッキング が有効である。

コメント