心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「虚血性心疾患」について一緒に勉強していきましょう!!

概要

この記事は、虚血性心疾患についてまとめています!!

まずは概要、そしてリスク、治療法などがまとめられています。

特に数字と各分類の基準は非常に大切です!!

虚血性心疾患 総論

心臓リハビリテーションは、虚血性心疾患の長期予後改善効果があると報告されており、薬物療法・冠血管再建術に並ぶ治療法の1つと報告されています!!

虚血性心疾患とは

心筋を栄養する冠動脈に器質的な狭窄・閉塞・攣縮により心筋の壊死・虚血をきたす疾患の総称。

- 急性冠症候群(ACS)

→急性心筋梗塞(AMI)、不安定狭心症(UAP)、心臓突然死 - 陳旧性心筋梗塞(OMI)

- 梗塞後狭心症(PIA)

- 労作性狭心症(EAP)

- 無症候性心筋虚血(SMI)

- 冠攣縮性狭心症(CSA)

に大別されます。

冠動脈病変と心機能

冠動脈は右冠動脈・左冠動脈の2つに大別され、左冠動脈は前下行枝・回旋枝と分けられています。

OMIでも血行再建により気絶した心筋(stunned myocardium)が機能回復する事例や、狭心症であっても血行再建が不十分のため心筋が冬眠する現象(hibernating myocardium)により機能低下を認めることも報告されています。

動脈硬化とは

動脈は内膜・中膜・外膜の3層構造をしており、各膜は弾性板により隔てられています。

この弾性板により動脈の弾力性を保っている。血管の収縮・弛緩を調整する血管平滑筋は中膜に分類されます。

動脈硬化は、中膜の弾力性が失われて硬くなる、血管内皮細胞の増殖により狭窄・閉塞を起こしたり、動脈全体が拡張し内膜に亀裂を起こし裂けたり破裂することです。

血管支配により臨床症状は異なり(脳なら脳梗塞など、冠動脈なら心筋梗塞など、大血管なら大動脈解離)、これらを総称して「動脈硬化性疾患」と呼びます。

総頚動脈の超音波検査で内膜中膜厚(IMT)が1.1mm≦で動脈硬化と判断されます。

冠危険因子とは

動脈硬化性疾患予防ガイドラインより、以下のものが冠危険因子としてあげられています。

- 脂質代謝異常症

(高総コレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高LDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症、高Non-HDLコレステロール血症)

*トリグリセライド=中性脂肪 - 高血圧症

- 糖尿病

- 喫煙

- 加齢

脂質代謝異常症

虚血性心疾患を有する脂質代謝異常症の治療目標値は、

- LDLコレステロール <100㎎/dl

- Non-HDLコレステロール <130㎎/dl

- HDLコレステロール 40㎎/dl≦

とされ、生活習慣の改善とともに薬物療法が検討されます。

低HDLコレステロール血症

HDL-C(HDLコレステロール)が<40㎎/dlにて診断。HDL-Cは動脈硬化の進展を抑制するリポタンパク質であるため、低HDL-C血症では、動脈硬化の進展の抑制が不十分となります。

HDL-Cを低下させる因子は、摂取エネルギー・運動不足・喫煙である。

現状低HDL-C血症単独の場合、確立した薬物治療はありません。

高LDLコレステロール血症

高LDL-C(LDLコレステロール)血症では、LDL-Cが動脈壁に蓄積し動脈硬化を進展させます。

糖尿病

糖尿病は境界型(糖尿病予備軍)であっても動脈硬化症のリスクが上がると言われています。

心筋梗塞を発症するリスクは非糖尿病患者の3倍以上です。

虚血性心疾患患者の多くは2型糖尿病(インスリン非依存型糖尿病)であり、治療法は食事療法・運動療法・薬物療法がある。一般的にHbA1c値をコントロール指標として判定されます。

食事や運動といった生活改善を3ヶ月継続してもコントロール不良の場合、薬物療法の適応となります。

高血圧症

正常血圧は、<120/80mmHgとされており、収縮期血圧 140mmHg・拡張期血圧 90mmHg≦は高血圧症と診断されます。

糖尿病・腎機能障害・心筋梗塞の既往がある患者の診察室降圧目標は<130/80mmHgとされています。

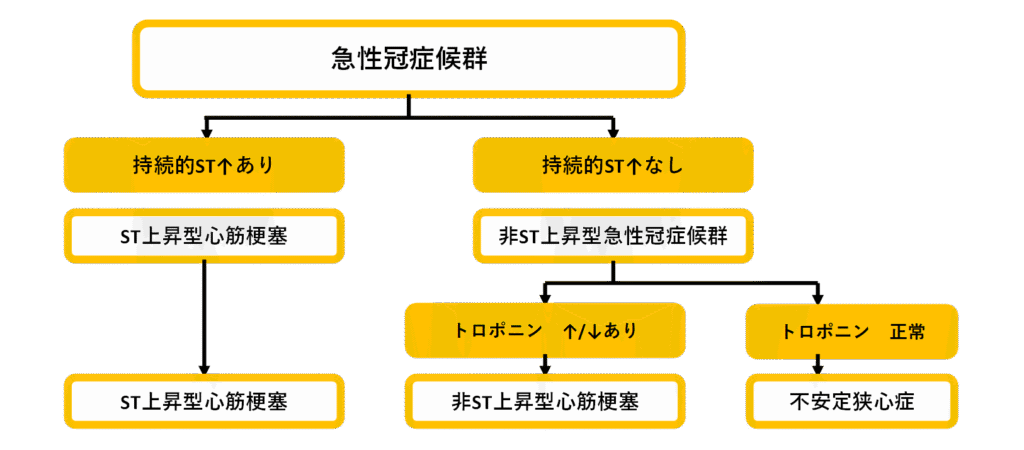

STEMI、NSTEMIについて

急性冠症候群(ACS)は、臨床的にST上昇型心筋梗塞(STEMI)、非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI)、不安定狭心症(UAP)に分類されます。

初療時にNSTEMIとUAPの鑑別は困難なため、非ST上昇型急性冠症候群(NSTE-ACS)とし、その後心筋トロポニンの上昇により、NSTEMIと診断します。

心筋トロポニンは感度・特異度が高く、クレアチンキナーゼ/クレアチンキナーゼMB(CK/CK-MB)分画が上昇しない微小心筋梗塞であっても検出可能です。

CK/CK-MBの上昇がなく、心筋トロポニンのみの上昇によって診断されたNSTEMIは、短期予後は良好であったが、長期予後(回復期以降)はCK/CK-MB上昇を伴うNSTEMIと同様に不良であったと報告されています。

狭心症

狭心症とは、心筋が一過性に虚血に陥るために生じる胸部および隣接部特有の不快感(狭心痛)を生じる臨床症候群である。胸痛の分類としては以下のとおりである。

- 典型的狭心症

①特徴的な性質と持続期間の胸骨下胸部不快感あり

②労作or情動的ストレスにより誘発

③安静orニトログリセリンにて緩和 - 非典型的狭心症

典型的狭心症の特性のうち、2つのみ当てはまる - 非心臓性胸痛

典型的狭心症の特性のうち、1つ当てはまるor1つも当てはまらない

労作性狭心症

動脈硬化による冠動脈の器質的狭窄病変のため、労作による心筋酸素需要に冠血流量が追い付けず、一過性の心筋虚血状態とのなり、胸痛が生じる。

治療としては、冠動脈血行再建(経皮的冠動脈インターベンションPCI、冠動脈バイパス術CABG)や運動療法があります。

再発予防として、抗血小板薬(アスピリン)を投与して、血栓形成を予防します。またPCIによる冠動脈ステントを留置した場合、アスピリンに加えて、チエノピリジン系抗血小板薬(クロピドグレル or プラスグレル ~グレルと覚える!!)を使用しています!

発作時は、ニトログリセリン舌下投与を行います。また発作予防として、硝酸薬、カルシウム拮抗薬、β遮断薬が用いられます。

不安定狭心症

動脈硬化プラークの破綻や冠動脈内膜のびらん部位の発生により非閉塞性血栓によって、冠動脈狭窄し、心筋灌流量低下(血圧低下など)により生じる。完全閉塞すると心筋梗塞となり、心筋梗塞と合わせて急性冠症候群(ACS)と呼びます。

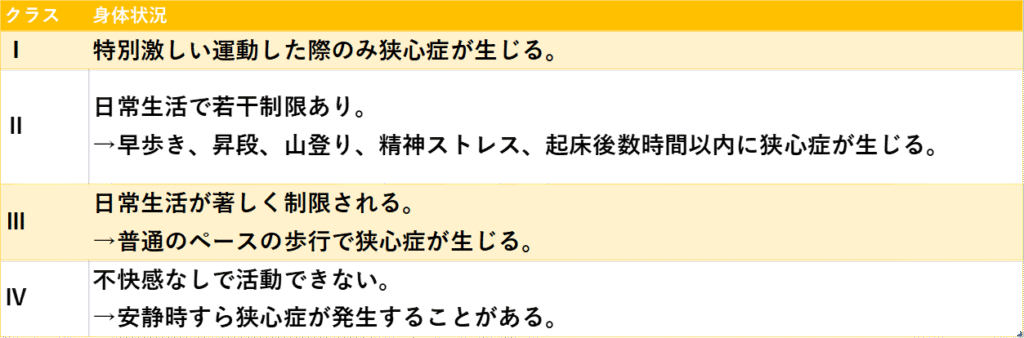

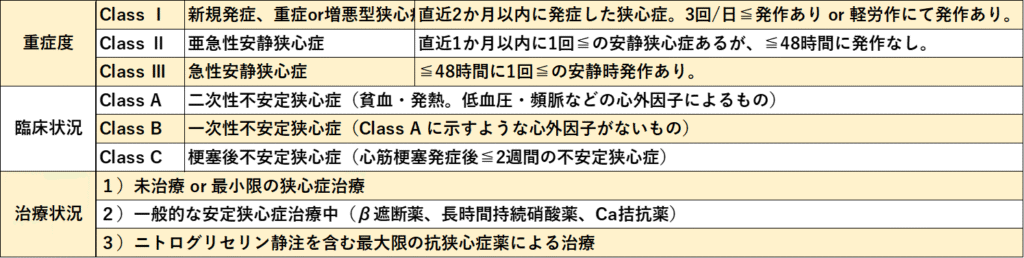

不安定狭心症の分類を以下に示します(Braunwaldの分類 1989年)。

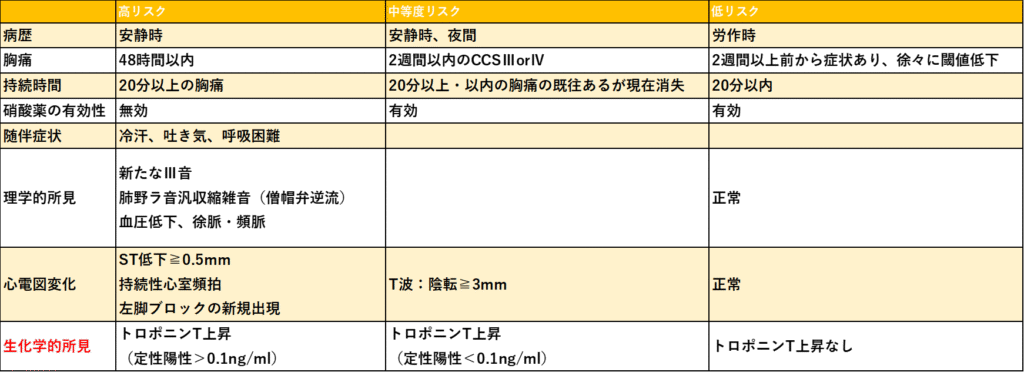

不安定狭心症のリスク分類を以下に示す。

20分以上の症状、冠動脈疾患の既往、65歳以上、複数の冠危険因子、48時間以内に症状増悪、明らかな心不全所見、心電図のST変化、心筋バイオマーカー(トロポニン)の上昇があればACSの可能性が高いです。

治療法として、心筋バイオマーカーであるトロポニンを確認し、高リスク or 中リスクの場合は、冠動脈造影 CAG による冠狭窄領域の同定、経皮的冠動脈インターベンション PCI による治療(不適応の場合、冠動脈バイパス術 CABG)後、抗血小板療法へ移行。

低リスクの場合は、抗血小板療法から開始していきます。

冠攣縮性狭心症

冠動脈の血管弛緩因子と収縮因子の作用がバランスが崩れて冠攣縮が生じ、心筋虚血を発症する。他の狭心症とは違い、安静時(早朝・夜間)の発症が主です。

また日本人の急性心筋梗塞において冠攣縮の関与は大きいと言われています。

心筋梗塞

心筋梗塞とは、心臓を栄養している冠動脈の閉塞によって、心筋壊死に至る病態です。

冠動脈硬化性粥腫(プラーク)の破綻、冠動脈内皮の障がいに引き続いて形成される血栓により、冠動脈が急速に閉塞することが主な原因です。また冠攣縮が長時間持続した場合にも心筋梗塞へ至る場合があります。

診断

ST上昇型は、血栓性閉塞により冠動脈血流が途絶し、貫璧性虚血が生じていることを示唆しています!

治療方法

一般的治療としては、

酸素投与、ニトログリセリンの舌下投与、鎮痛剤投与、アスピリンの咀嚼服用です。

発症≦12時間であれば、冠動脈造影 CAG を行い、適応であれば経皮的冠動脈インターベンション PCI を、不適応の場合は冠動脈バイパス術 CABG を施行します!!

経皮的冠動脈インターベンション PCI の施行法としては、

①POBA (percutaneous old balloon angioplasty)

②冠動脈ステント留置術

があります!

それぞれ

①バルーンカテーテルでの狭窄部位の拡張

②金属ステントを狭窄部位に留置

と狭窄部位を物理的に拡張する方法です!

これらは来院後≦90分が好ましく、難しい場合は組織プラスミノゲンアクチベーター(tPA)静脈投与による血栓溶解療法を行うこともあります。

*組織プラスミノーゲンアクチベーター

血栓を溶解するプラスミンの前駆体であるプラスミノゲンを活性化するタンパク質

合併症

| ・不整脈 →心筋壊死により刺激伝導系の経路が途絶など ・心不全、心原性ショック →心筋壊死により心ポンプ機能低下によるもの ・心破裂(左室自由壁破裂) →心筋壊死で脆弱となった組織が破れる 症状として心タンポナーデ出現 ・心室中隔穿孔 →症状として左→右シャント出現 ・乳頭筋&腱索断裂 →症状として僧帽弁閉鎖不全症(MR)出現 ・心室瘤 →心筋壊死した部位の伸展拡大によるもの |

また心筋梗塞と鑑別が必要なものとして、たこつぼ心筋症(たこつぼ症候群)があります!

たこつぼ心筋症は、冠動脈に有意な病変を認めず、左心室の冠動脈栄養領域に影響されない、心尖部を中心とした壁運動異常が生じ、心臓が「つぼ型」を呈すことから名前がついています!!

治療後の心機能評価・残存虚血評価

心筋梗塞治療後、心機能評価が重要です。特に、心筋壊死後には左室への負荷は増大しますが、それは梗塞部位(壊死部位)のみではありません!!

そのため、左室肥大・拡大を呈することが多いです。これが慢性期には心不全へと移行する機序であり、左室リモデリングといいます!!

左室リモデリングを抑制するには、β遮断薬やアンギオテンシン変換酵素 ACE 阻害薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬 ARB が有効です!!

心原性ショック

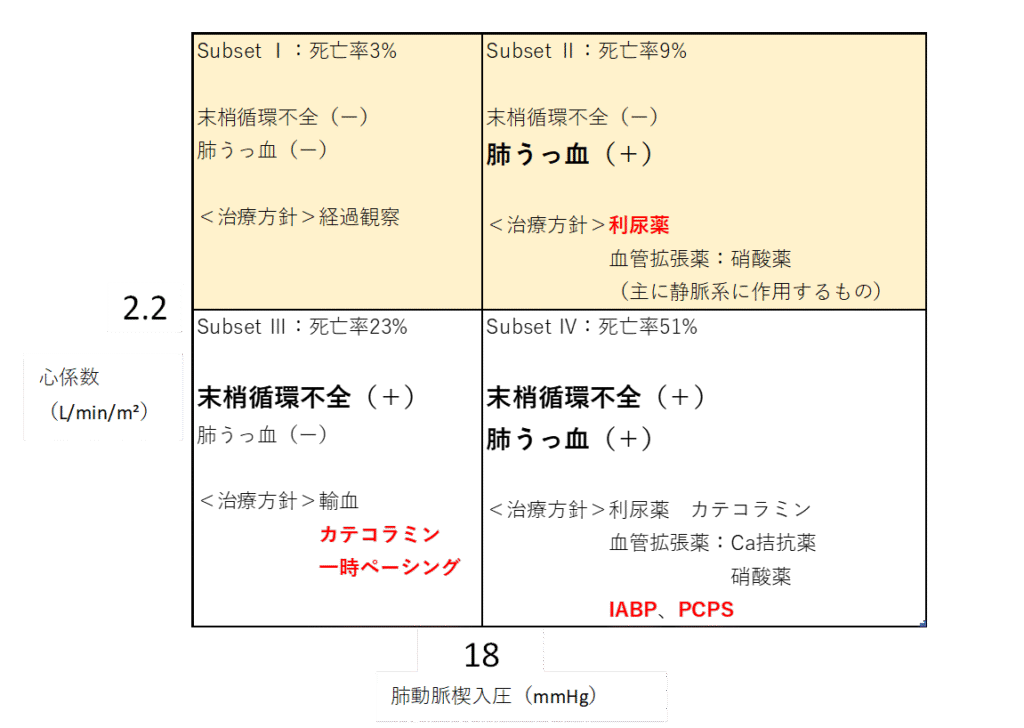

心原性ショックは、心ポンプ機能↓により心拍出量↓し、急激な末梢循環不全による様々な症状からなる症候群です。

| ・心拍出量↓や心室充満圧↑を伴う持続する低血圧 1)収縮期血圧<80mmHg~90mmHg or 平均血圧が安静時より30mmHg≦↓ 2)補助循環なしで心係数≦1.8L/min/m² or 補助循環下で心係数≦2.2L/min/m² 3)左室拡張末期圧 18mmHg< or 右室拡張期圧 10~15mmHg ・時間尿量<20ml ・意識障害あり ・末梢循環不全症状の出現 顔面蒼白、wet/cold、チアノーゼ |

*心係数:心拍出量÷体表面積

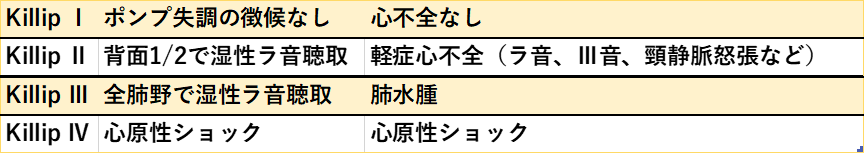

また胸部聴診での、心雑音・呼吸音のチェックは重要で、急性虚血性心疾患の重症度分類であるKillip分類に基づいて評価します!

また治療方針についてはSwan-Ganzカテーテルを使用したForrester分類により決定します!

治療

カテコラミン(強心薬)

血圧↓に対して、ドブタミン、ドパミンを主に使用し、維持できない場合は、ノルアドレナリンを使用します。

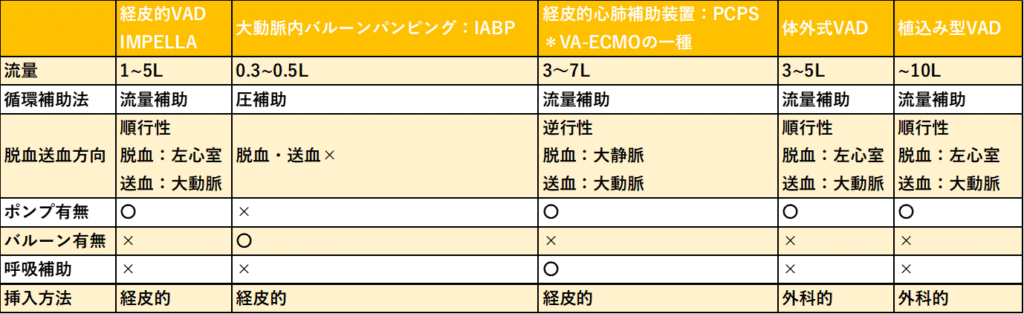

補助循環装置 Mechanical Circulatory Support:MCS

IMPELLA

左室から脱血し、上行大動脈から順行性に送血。左室仕事量↓と抹消臓器への血液灌流量↑。

大動脈内バルーンパンピング IABP

大腿動脈よりバルーンカテーテルを挿入し、下行大動脈で心臓の拡張期に合わせたバルーンの拡張と収縮期に合わせた収縮を繰り返すことで、平均血圧↑と冠血流量↑、後負荷↓。

経皮的心肺補助装置 PCPS

大腿静脈から右房にカテーテルを挿入し、脱血、人工肺で酸素化後、大腿動脈から挿入したカテーテルにより総腸骨動脈より全身へ送血。心停止下でも循環動態の維持が可能。

虚血性心疾患の治療

内科的治療(薬物療法)と外科的治療に分類されます。

至適内科治療として「ABCDE」が有名です!

A:抗血小板薬+硝酸薬

Aspirin and ACE/ARB

B:β遮断薬+血圧

Beta blocker and BP

C:コレステロール↓+スタチン+禁煙

Cigarette and Cholesterol

D:食事+糖尿病管理

Diet and Diabetes

E:教育+運動

Education and Exercise

外科的治療としては経皮的冠動脈インターベンション PCI と冠動脈バイパス術 CABG が有名で、長期的予後を比較した研究では局所治療である PCI より 冠動脈全体の冠血流量を保つ CABG の方が成績がいいと言われています!

読んでいただきありがとうございました!!

コメント