心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「運動療法」について一緒に勉強していきましょう!!

運動療法の適応と禁忌

医学的適応

| 適応 | 禁忌 |

| ・医学的に安定している心筋梗塞後 ・安定狭心症 ・冠動脈バイパス術後 ・経皮的冠動脈形成術(PCI) ・収縮機能↓or拡張機能↓に起因した安定した心不全 ・心臓移植 ・弁膜症 or 弁膜症手術後 ・末梢動脈疾患 ・糖尿病,高脂血症,高血圧,肥満を有し冠動脈疾患のリスク大 ・医師の紹介やリハチームのコンセンサスに基づく 体系化された運動療法や患者教育の適応のあるその他の患者 | ・不安定狭心症 ・コントロールされていない高血圧 →安静時収縮期血圧180mmHg≦ or 拡張期血圧110mmHg≦ ・20mmHg≦の起立性低血圧&症状あり ・重度大動脈弁狭窄症 →弁口面積<1.0cm³ ・コントロールされていない心房or心室性不整脈 ・コントロールされていない洞性頻脈 →HR120bpm< ・非代償性心不全 ・Ⅲ度房室ブロック(ペースメーカ非挿入) ・活動性心膜炎 or 心筋炎 ・亜急性期塞栓症(肺 or 全身) ・急性血栓性静脈炎 ・大動脈解離 ・急性全身疾患や発熱 ・コントロールされていない糖尿病 ・運動禁止の重度整形外科的疾患 ・急性甲状腺炎,低カリウム血症,高カリウム血症や 脱水のような他の代償性病態(適切な治療がされるまで) ・重度精神障がい |

保険上の適応

運動療法のリスク分類

| クラスA 一見健康な人 | クラスB 激しい運動によるリスクは低いがクラスAよりわずかにリスクがある人 | クラスC 運動中のリスクが高い or 自己管理困難 | クラスD 活動制限あり | |

| 臨床的特徴 | ・NYHA分類 Ⅰ or Ⅱ ・運動能力6Mets< | ・NYHA分類 Ⅲ or Ⅳ ・運動能力<6Mets | ||

| 監視の必要性 | 不要 | 運動処方初期 →医学的監視 以降 →誰かの監視 | 安全性が確立されるまで医学的監視が必要 | 治療優先 |

| ・運動療法中の心拍数や血圧の監視を行うこと ・医療従事者(有資格者)による運動の直接の監視や指導 ・運動処方が守られているか ・運動療法機材の適切な使用法を理解しているか ・病状の回復や臨床症状の変化に基づいた運動処方の定期的な調節 ・重大な運動関連合併症に対する医学的治療を理解しているか |

運動処方の基本

FITTがよく使用されています!

F Frequency 頻度

I Intensity 強度

T Time 時間

T Type 種類

有酸素運動

頻度 Frequency

週3回≦、可能ななら5回≦(毎日でもOK)

強度 Intensity

| (1)最高酸素摂取量 peak VO₂ の40~60% (2)嫌気性代謝閾値 AT point による運動処方 →AT point 時の心拍数 AT-1min 時のWatt数 (3)心拍予備能 heart rate reserve:HRR を使用したKarvonen法による処方 →HRR=(最大心拍数ー安静時心拍数)×k+安静時心拍数 k=通常 0.4~0.6 低体力者・急性心筋梗塞 0.2~ 高リスク例 0.4~0.5 心不全 0.3~0.5 (4)Borg scaleによる処方 →11~13程度=13が AT point の運動強度に相当 (5)簡便法 →安静時心拍数+30bpm(β遮断薬使用例なら+20bpm) (6)心拍数の推移を連続的に監視しながら行う方法 →心拍数が漸増しなければ、その負荷は AT point 以下と判断 β遮断薬使用例は心拍数↑しにくいので注意!! |

時間 Time

前後にWarm upとCool downを入れて20~60分間の運動が推奨されています!!

種類 Type

運動中のモニタリングが容易&運動強度の調整が容易&大きな筋群を使うリズミカルな動的で競技性のないものが好ましいとされています!

よって、自転車エルゴメータやトレッドミルが選択されることが多いです。

レジスタンストレーニング

| 絶対禁忌 | 相対的禁忌(実施前にDr.に相談) |

| ・不安定な冠動脈疾患 ・代償されていない心不全 ・コントロールされていない不整脈 ・重篤な肺高血圧症 →平均肺動脈圧55mmHg≦ ・重症&症状のある大動脈弁狭窄症 ・急性心筋炎,心内膜炎,心外膜炎 ・コントロールされていない高血圧 →180/110mmHg< ・急性大動脈解離 ・マルファン症候群 ・活動性増殖性網膜症 ・中程度~悪化傾向のある非増殖性糖尿病性網膜症への 高強度トレーニング →80%1RM~100%1RM | ・冠動脈疾患の主要なリスク因子あり ・糖尿病 ・コントロールされていない高血圧 →160/100mmHg< ・運動耐容能が低い →<4Mets ・筋骨格系の制限あり ・ペースメーカや除細動器の挿入者 |

レジスタンストレーニングは基本的に主治医の許可後から開始していきます。

特に正中切開術後の心臓手術患者は術後10~12週は、関節可動域の拡大が主目的となります。

またレジスタンストレーニングは、心機能の改善以外は有酸素運動と同程度の効果(体組成・糖代謝・血清脂質)が認められています!!

頻度 Frequency

週2~3回、連続しない日で行うことが推奨されています。

強度 Intensity

1RMの40~60%としたり、連続10~15回繰り返し可能な強度、Borg scale 11~13と言われています。

時間 Time

30~45分間。大きな筋群を中心に8~10種類の異なる運動を1~3セットが推奨されています。

種類 Type

海外ではマシントレーニングが主流だが、日本では高齢例が多いので、自重トレーニング+ゴムチューブでの運動を8~10種類。

高強度インターバルトレーニング(HIIT)

心リハでは、低強度~中強度の有酸素運動が推奨されてきたが、近年、高強度インターバルトレーニング HIIT が効率的で代替的な運動療法として活用されています!

プロトコルは以下の通りです!!

| 頻度:週2~3回 12週間 強度:85~95%HR max 時間:運動の間隔は、4分運動→3分積極的回復→4分運動→3分・・・・。 種類:自転車エルゴメータ or トレッドミル |

メリットとして、有酸素能力の改善効果が高いことがあげられますが、デメリットとして高強度ゆえにプログラムからの脱落に注意が必要です…。

疾患別・健康状態別運動処方

急性心筋梗塞 AMI

AMI 急性期リハビリ Phase Ⅰ

AMI発症後~離床まで。心不全や不整脈、狭心症の残存がなければ12~24時間以内とすべきとされています。つまり24時間以内の離床が好ましいということです!!

合併症の予防・早期発見、デコンディショニングの予防が目的となります!

ちなみにAMIの重症度指標である血中クレアチンキナーゼ CK は、

<500IU/L→軽症

<2000IU/L→中等症

2000IU/L<→重症

腎障害発生リスク→5000IU/L< とされています!!

AMI 回復期早期リハビリ Early Phase Ⅱ

離床~退院まで。

身体活動範囲を拡大し、社会復帰に向けて病前の身体的・精神的状態に近づけることが目的となります!この時期は運動療法などに加えて生活指導なども必要となってきます!

特に肉体労働や職業ドライバーは、普段の生活で過負荷となる可能性が高いため注意が必要です!!

AMI 回復期後期リハビリ Late Phase Ⅱ

退院後~社会復帰まで。

患者個々のライフスタイルにより適応するような運動能力↑を図り、円滑な社会復帰を促進することが目的となります!

AMIの二次予防のための一般療法について以下に示します。

| 食餌療法 | ①血圧管理 →減塩 <1日6g アルコール 純アルコール摂取量<30ml ②脂質管理 ③体重管理 →BMI 18.5~24.9kg/m² ④糖尿病管理 →HbA1c <7.0% |

| 運動療法 | CPXに基づき 1日最低30分、週3~4回(可能なら毎日)、有酸素運動を行う 10~15RM程度のリズミカルな抵抗運動を有酸素運動と同程度の頻度で行う |

| 陽圧呼吸療法 | 睡眠時無呼吸症候群には持続陽圧呼吸療法 CPAP が有効 |

| 患者教育 | 生活習慣の是正、服薬管理などの再発予防のための知識の獲得 |

AMI 維持期リハビリ Phase Ⅲ

社会復帰~。

心リハの継続は重要だが、継続率は決して高くない…。会社や家族の理解、本人のモチベーションが重要な時期です…。

狭心症・PCI

狭心症治療は、内科的薬物療法・PCI・CABGがメインで、虚血の軽減目的で運動療法が優先される病態は少ないです。

しかし、PCI群と継続した運動療法群の予後を比較した報告では、継続した運動療法群の方が心事故が少なく、医療費の削減にもつながったと報告されています!

また現在PCIで主流である薬剤溶出性ステント DES だが、これも従来のステントと心事故率は変わらないため、現在はPCIは疾患治療のゴールではなく、二次予防のためのスタートという位置づけとなっています!

心臓手術後

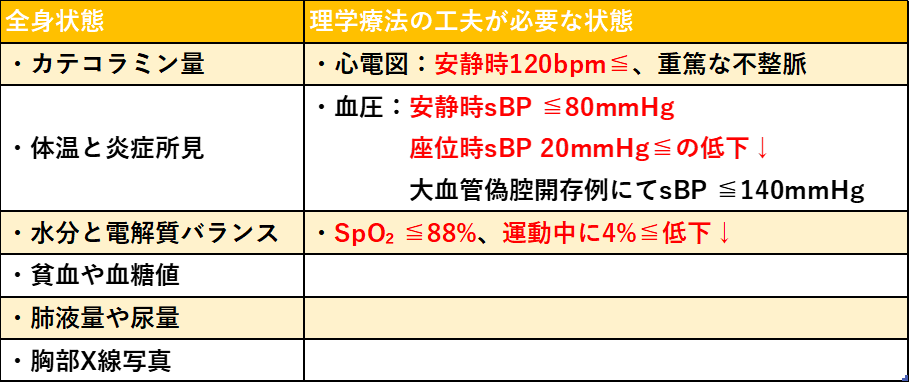

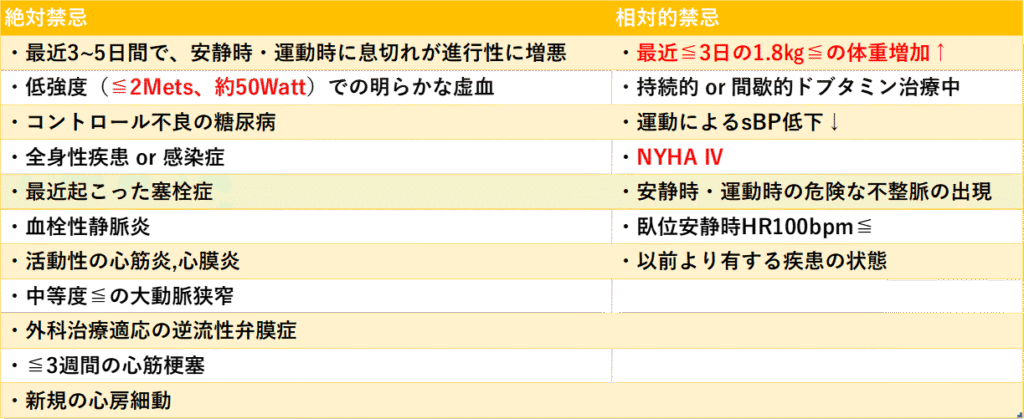

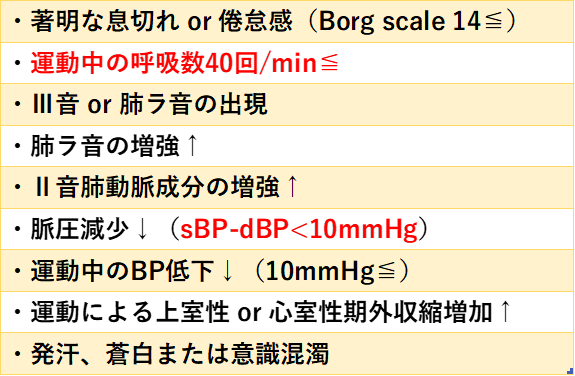

心臓手術後急性期リハビリのための評価、モニタリング項目を以下に示します。

心不全

きわめて低強度から開始し、1~2週間かけて目的の強度へ到達するように調整します!

心移植後

移植心は、通常の心臓と異なり、除神経心であることが特徴です!

つまり、自律神経支配がないため、副交感神経支配が×のため安静時心拍数が増加↑、交感神経支配が×のため運動開始直後の心拍数上昇↑が起こらなくなります!(運動による心機能の増強↑は、血中カテコラミンによるβ受容体の刺激により行われます。)

補助人工心臓装着後

末期の重症心不全例に対して、心移植までの待機期間に補助人工心臓(VAS or VAD)を装着します。

補助人工心臓装着後、血行動態が安定すれば歩行や筋力強化などを含む理学療法的アプローチにより、心移植の準備を行います。

コメント