心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「運動負荷試験」について一緒に勉強していきましょう!!

また今回の記事では、

CPX・運動療法ハンドブック 心臓リハビリテーションのリアルワールド 第5版

この著書も参考著書として使用しています!!

運動負荷試験に使用される機器

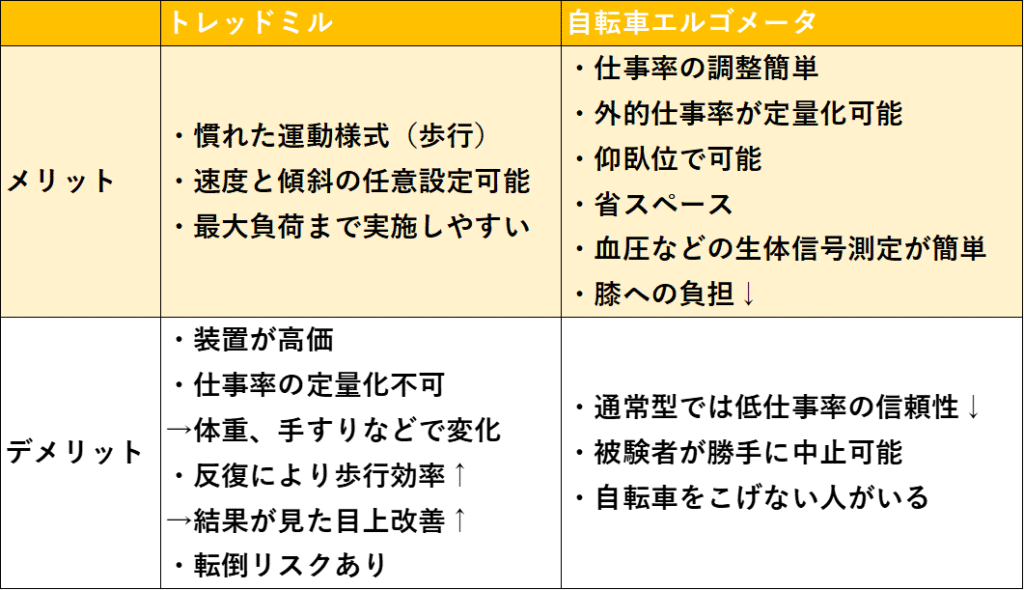

負荷装置の大きさ・安全性・汎用性から「トレッドミル」or「自転車エルゴメータ」を使用することが多いです!

負荷装置・負荷方法

- マスター負荷試験

階段昇降による負荷試験。2段負荷試験が一般的。

1分半のsingle test、3分のdouble testがある。

メリット:装置が安価。

デメリット:負荷の定量化困難。心電図モニターは使用しない。 - トレッドミル

傾斜がつけられるベルトコンベア型負荷装置。 - 自転車エルゴメータ

最も一般的な負荷装置。他の装置と比較しメリットが多いが、明かなデメリットも存在。

デメリット:使用される骨格筋群が少なく、最大酸素摂取量がトレッドミルより1割↓

専用のもの以外では「0ワット」設定ができない - 6分間歩行試験

症候限界性最大負荷試験の1つ。歩行時の息切れ・易疲労感の評価が目的。

デメリット:再現性が低い。施設間比較困難。治療介入効果への感度が悪い。

運動負荷試験の実際

心肺運動負荷試験を行う検査室は、気温25℃前後、湿度60%程度が望ましい。

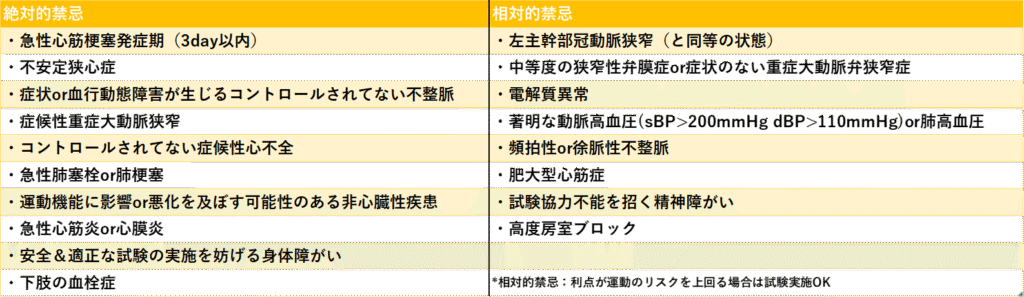

運動負荷試験の禁忌

200m程度の連続歩行が可能であれば、トレッドミルor自転車エルゴメータでの運動負荷試験は可能です!しかし、運動負荷試験には禁忌も存在します…。

運動負荷試験プロトコル

- 一段階負荷

- 多段階負荷

- 直線的漸増負荷(ramp負荷)

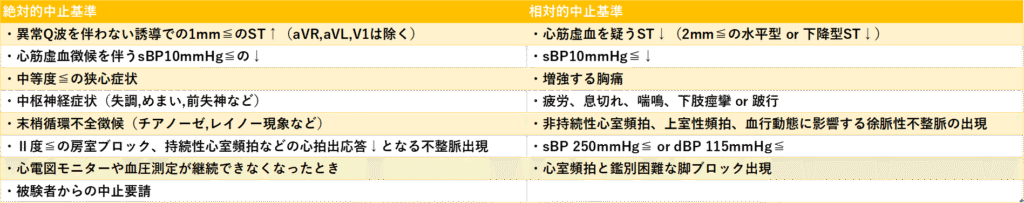

運動負荷試験の中止基準

運動負荷試験・運動療法中の事故発生時の対応

運動療法中の事故発生率は米国にて外来心疾患例で1/60,000患者・時間、健常例で1/560,000患者・時間と報告されています。

また事故発生時の心肺蘇生法(CPR)の考え方は、

- 心停止確認から、≦10秒の胸骨圧迫開始

- 胸骨圧迫の深さは、成人5~6㎝,小児は胸の厚さ1/3で、速さは100~120回/min

- 胸骨圧迫は1回ごとに胸壁を完全に元に戻す(リコイルをしっかり行う)

- 胸骨圧迫中断は最小限(<10秒)

- 目標胸骨圧迫時間比(CPR中の胸骨圧迫の占める時間)は60%≦

- 補助呼吸は胸の上りを伴うように効率的に行う

- 過換気は避ける

また従来では、A:気道確保&AED B:人工呼吸 C:胸骨圧迫とし、A→B→Cだったが、現在はC→A→Bと胸骨圧迫の重要性が再評価されています!!

心肺運動負荷試験

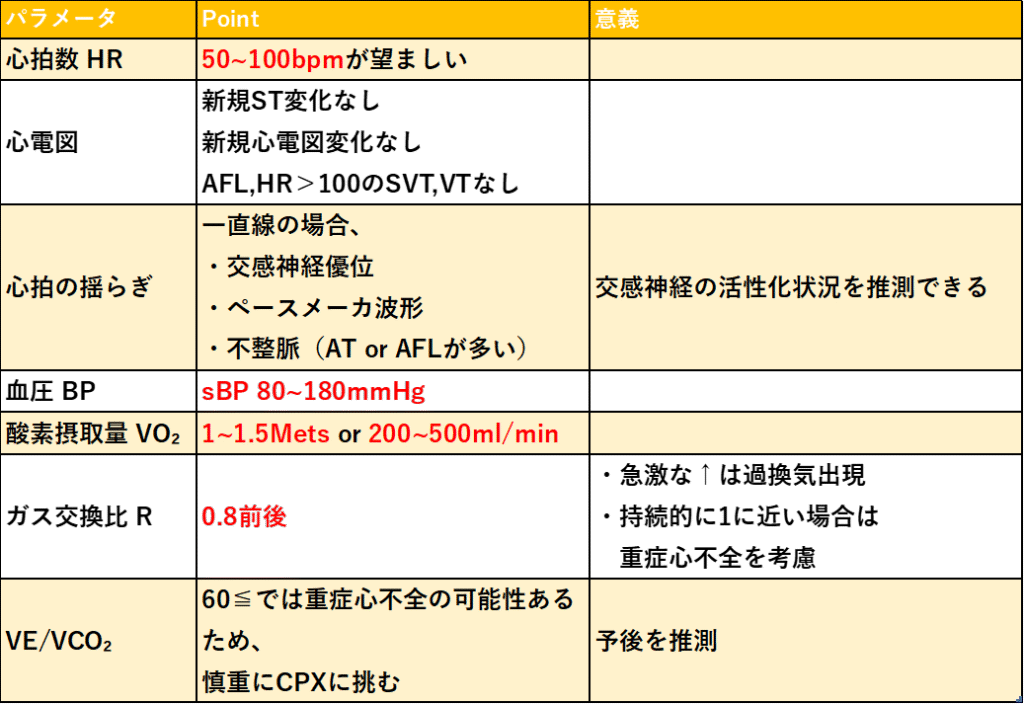

安静時から得られる指標

一段階負荷(Warm up)から得られる指標

一段階負荷によって得られる指標について説明しますが、直線的漸増負荷(Ramp負荷)におけるWarm upでの重要な指標でもあります!

酸素摂取量 VO₂

酸素摂取量 VO₂ は、

Fickの式(心拍出量=酸素摂取量/動静脈酸素含有量較差)から変換すると

酸素摂取量=心拍出量×動静脈酸素含有量較差となります!

これを簡単に置き換えると運動耐容能=酸素輸送能×酸素利用能と言い換えができます!

これを基本に考えると運動耐容能についてがわかりやすくなります!

早朝臥位安静時の酸素摂取量を「基礎代謝量」として、

40歳・70kgの白人男性の座位での酸素摂取量(3.5ml/min/kg)=1MET として

運動時のエネルギー所要量の単位として使用されています!

運動負荷開始時

運動を開始すると下記の図のように VO₂ は変化します。

ポイントは、

①安静時~運動開始に急激に↑する(第Ⅰ相)

②指数関数的に↑し、定常状態(プラトー)となる(第Ⅱ相)

の2点です!!

①第Ⅰ相では、動静脈酸素含有量較差の影響は少なく、

この相での VO₂ の↑は心拍数 HR ↑の影響強く表しています!

健常例では20~30秒、心疾患例では1分以上と延長します…(それだけ心拍応答が↓ということ)。

②第Ⅱ相は、仕事率 WR がATレベル以下の場合、定常状態(プラトー)となる第Ⅲ相への移行相です。

そのため、ATを超えた負荷の場合は定常状態(プラトー)とならず、漸増していきます!

運動中(定常状態 プラトー到達後)

仕事率 WR が ATレベル以下では、VO₂ は3分以内に定常状態(プラトー)となります(第Ⅲ相)。

この定常状態の 1/e となるまでの時間を 時定数 τ on (タウ オン)といい、

運動耐容能に対して相対的に運動強度が高いと延長します。

τ on は、運動開始後にどれぐらい速やかに心拍出量が↑しているかの指標であり、この心拍出量↑は末梢血管拡張によって規定されている。

通常、2週間ほどの AT レベルのトレーニングにて、AT や peak VO₂ などの指標より早く&大きく改善することからも骨格筋量や心拍出量よりも血管機能に依存していることがわかります。

心不全例では τ on は延長し、さらに τ on 時の VO₂ の値も↓となります…。

これは心不全症例では安静時でもノルアドレナリンが↑し、生命支持に影響の少ない末梢組織への血液量を減らしているためです!

つまり、骨格筋や心筋に優先的に血液を送ることで代償的に運動効率を↑している!(血液の再配分)

そのため、心不全例ではΔVO₂/ΔWRが↓となります。

→仕事率↑に対して酸素摂取量↑(≒心拍出量↑)してこない

→血液の再配分によって運動効率↑により心拍出量↑できていない

一見、効率↑で良さそうだが運動耐容能の予備能力の少なさを意味します!!

=それだけ酸素を摂取できないということ!!

運動負荷終了後

運動負荷終了後、速やかに VO₂ は↓するが、このとき定常状態まで健常例では2~3分、心疾患例では3分以上の時間を要する。

これは、運動中の酸素不足(O₂ deficit)による酸素借(O₂ debt)と呼ばれ、運動中の O₂ の借りが↓ほど、速やかに VO₂ は↓します!

直線的漸増負荷(ramp負荷)から得られる指標

ramp負荷中の呼気ガス指標の主な変曲点は、

乳酸産生が↑し血中乳酸が↑する運動強度=AT point

その乳酸に対して緩衝系(=主に重炭酸イオン)が不十分になり、代償性アシドーシスが始まり、代償性過換気が始まる運動強度=RC point

ΔVO₂/ΔWR

運動中の末梢の運動筋へのO₂輸送の増加の程度を示しています!

→1W余分な運動を行うと増加するVO₂量!!

健常例では、中等度以上の運動強度(≒AT≦)で変化しますが、心不全例や虚血性心疾患例では↑幅は小さいです。そのため運動開始30秒後~AT直前までのVO₂を一次回帰して求めます。

ΔVO₂/ΔWRの異常として3パターンがあります。

①ΔVO₂/ΔWRの傾き↓

②ΔVO₂/ΔWRが一定負荷≦でプラトーとなる

③ΔVO₂/ΔWRの値が開始~終了まで高値

①ΔVO₂/ΔWRの傾き↓=活動初期からO₂消費量↑にO₂摂取量↑が見合っていない

これは、拡張型心筋症のような心不全例やデコンディショニングが進んだ例でみられ、Ramp負荷初期から嫌気性代謝の割合が高いことが原因です…。

②ΔVO₂/ΔWRが一定負荷≦でプラトー=心拍出量↓を一定負荷≦では心拍数↑で代償しきれない

これは、中等度≦の狭心症例や拡張機能障害、僧帽弁閉鎖不全症例でみられ、一定負荷≦で嫌気性代謝閾値の割合が増大↑することが原因です…。

③ΔVO₂/ΔWRの値が開始~終了まで高値=運動開始時から必要酸素摂取量 VO₂ が多い

これは、巨大肥満で生じ、下肢重量が多いため通常より必要エネルギーが大きいために生じます…。

またΔVO₂/ΔWRは、運動効率の逆数と解釈されており(前述)、正常値は10W/分のramp負荷では 10~11ml/min/W とされており、運動中の心筋虚血や心不全の重症度↑で↓となる!!

AT point

通常、O₂は代謝経路の中の電子伝達系に入り、O₂供給が十分であれば解糖系によりピルビン酸→アセチルCoAとなり、TCA回路にてH₂O&CO₂に分解されます。

ただ運動強度の増大などにより、解糖系でのエネルギー代謝↑により、ピルビン酸がTCA回路で代謝しきれず、余ったピルビン酸は乳酸へと代謝されます…。

この乳酸を重炭酸イオンで緩衝することでCO₂産生↑、分時換気量 VE も増大する(=AT point)!!

よって、O₂摂取量に対してCO₂排出量、換気量が↑することとなります!!

ではどのようにAT pointを見つけるのでしょうか??

AT pointの決定方法は以下の通りです!

- VO₂に対してVCO₂が↑

- R(VCO₂/VO₂)が↑

- V-slope法にて角度が45°≦

- ETO₂↑

- VE/VO₂ ↑

1~3は、全てO₂摂取量に対してCO₂排出量が↑したことを示しています!

4は、運動開始時~AT pointは、

ガス交換率↑するため呼気中にO₂が残らないためO₂分圧↓しETO₂↓。

しかし、AT point~は、嫌気性代謝の割合↑するため呼気中にそのままO₂が残ることが増え、O₂分圧↑しETO₂↑し始めるためです!

5は、運動開始~AT pointは、肺血流量↑にて肺血流不均衡が↓し、VE/VO₂↓

AT point~は、肺血流量↑に対して換気量↑が上回るため、VE/VO₂↑

ATは、peak VO₂ と同様、身体活動能力指標・生命予後指標として重要です!!

peak VO₂ とは違い、持続可能な運動強度であり、トレーニングでより早期&大きく改善するため、骨格筋量への依存がより少なく、末梢血管拡張能・酸化的リン酸化酵素活性によるところが大きいとされています!!

そのため日常活動レベルを示す指標として使いやすく、目標設定としても使われています!!

RC point

運動強度がATを超え、乳酸に対する緩衝(腎臓によるHCO₃⁻による代償)すらも不十分になると、呼吸性代償が始まります。

RC pointは呼吸性代償開始点のため、RC point以降は動脈血のpHが急速に↓!!

またRC point以降は、VE/VCO₂は↑、VE/VO₂はさらに↑、VE vs. VCO₂ slopeの傾きは↑、PETCO₂は↓し始め、Borg scaleは17(かなりきつい)のことが多いです!

PET CO₂ (RC pointの呼気終末二酸化炭素分圧)

呼気の最後の相に排出される肺胞の呼気中のCO₂分圧です。肺胞の呼気は、肺動脈のPaCO₂に等しく、動脈血中のCO₂濃度が反映されます!しかし、健常例であっても換気血流不均衡があるため、PaCO₂と比べやや↓となります。

健常例では、運動を開始→換気血流不均衡↓→PETCO₂↑→PaCO₂<PETCO₂となります。

その一方、心不全例では安静時のPETCO₂が低値↓となるため、PaCO₂の差が大きいです..。負荷量に応じて差は縮まるものの、RC pointを最大として、以降は差が縮まることはありません…。

→PETCO₂の最大点がRC point!!

PETCO₂は運動中の肺血流量↓や換気血流不均衡↑すると低値↓をとるため、運動中の心ポンプ機能(肺血流量&心拍出量)や肺血管床減少度(肺血栓塞栓症などで↓)の指標となります!!

正常値は、PETCO₂ で運動時45mmHg、ETCO₂(呼気終末炭酸ガス濃度:PETCO₂ の濃度ver)は6%≦とされています!

VE vs. VCO₂ slope

分時換気量 VE とCO₂排出量の関係を示しています。

分時換気量 VE は、1回換気量 TV ×呼吸数 RR または 有効肺胞換気量 VA +死腔換気量 VD の和ですが、心不全患者にみられる過換気は死腔換気量 VD の増加↑に起因すると考えられています。

心不全時の労作時呼吸困難感に関係する指標とされています!!

基本的には労作時呼吸困難感はpeak VO₂との負の相関が高いですが、peak VO₂が主観的な指標なのに対して、VE vs. VCO₂ slopeは客観的指標として有用です!!

さらに、VE vs. VCO₂ slopeが優れている点としては、peak VO₂や後述のVE/VCO₂ はRC pointまでの運動負荷が必要ですが、VE vs. VCO₂ slopeはある程度の運動負荷にて値を求めることが可能なので、下肢筋力の低下↓した高齢者でも正しい値を求めることができます!!

VE vs. VCO₂ slopeは、加齢とともに↑、男性>女性でありますが、

およそ≦30で正常とされています!!

VE/VCO₂

一定のCO₂を排出するために必要な分時換気量であり、換気効率(CO₂排出効率)を示します!

分時換気量 VE は有効肺胞換気量 VA と死腔換気量 VD の和であるため、PETCO₂と同様に解剖学的死腔や肺胞死腔に依存します!!

VE/VCO₂は、RC pointで最小値(min. VE/VCO₂ 正常値≦28)をとり、それ以降上昇します!

min. VE/VCO₂ はVE vs. VCO₂ slopeと同じ変化をしますが、解剖学的死腔が↑する疾患(慢性肺塞栓性血栓症 COPD や肺血栓塞栓症)では、min. VE/VCO₂ の異常の方が目立つため、min. VE/VCO₂ > VE vs. VCO₂ slopeとなったときは、そのような疾患を疑います!!

VE/VCO₂は、肺動脈のPaCO₂ とVD/VT(死腔換気量/1回換気量:効率の良い換気の指標で、低いほど効率的な換気ができている=肺換気血流不均衡の程度)によって関係があり、肺動脈のPaCO₂に影響する疾患(低換気・過換気、慢性のアルカローシス・アシドーシスなど)や、VD/VTに影響する疾患(肺炎・肺気腫、肺血栓塞栓症、肺高血圧症、心不全など)により高値となります!!

VE/VO₂

一定のO₂を摂取するのに必要な分時換気量 VE で、換気効率(O₂摂取効率)を示します!

運動時の心拍出量↑が大きいほど低値(心拍出量↑=酸素摂取量&二酸化炭素排出量↑)!!

運動開始後、肺胞死腔換気量↓に伴い↓するが、AT pointで最低値をとります!!

AT以降はCO₂産生↑により分時換気量↑が酸素摂取量↑を上回るためです!!

VO₂ maxとPeak VO₂

最大酸素摂取量 VO₂ max は個人の最大有酸素運動能力を示す指標とされています!

最大酸素摂取量 VO₂ max は、最大心拍出量×最大動静脈酸素含有量較差であり、中枢と抹消の最大機能をそれぞれ反映しています。健常例では、通常安静時の心拍出量が4~5倍、動静脈酸素含有量較差が3倍まで↑するので、最大酸素摂取量 VO₂ max は安静時の12~15倍となります。動静脈酸素含有量較差は心不全の重症度による差はあまりないため、最大酸素摂取量 VO₂ max は最大心拍出量(=心予備能力)を反映します!!

しかし、最大酸素摂取量 VO₂ max は臨床的に得られることは不可能なので、最高酸素摂取量 Peak VO₂ を代用して使用しています!

最大酸素摂取量 Peak VO₂ は運動負荷様式によって異なり、エルゴメータ負荷<トレッドミル負荷となっています!ただし、同一負荷様式での再現性は高く、心不全の重症度評価・治療効果判定に有用です!

Peak VO₂ (VO₂ max)は、健常例・心疾患例のいずれにおいても身体活動量指標・生命予後指標として、最も重要であることはよく知られています!!

健常例では最大酸素摂取量 Peak VO₂ が高いほど死亡率が低く、心不全例おいても重要な予後規定因子とされており、Peak VO₂≦14ml/min/kgにて生命予後が極めて悪いとと報告されています!!

またPeak VO₂ (VO₂ max)は%で評価することが多いが、%peak VO₂ による心不全重症度分類では、

80%≦:正常

60~80%:軽症

40~60%:中等症

~40% or 実施不可:重症

としています!

最高酸素摂取量 VO₂ max は、15~30歳で最大となり、0.9%/年↓とされています。

よって、年齢・性別・体重で補正する必要があります!

また最高酸素摂取量 VO₂ max は、健常例でも3週間ほどの寝たきり生活にて25%↓する一方で、有酸素運動を行うと倍増するという報告もあります。

運動負荷終了後の指標 τ off

運動終了時の酸素摂取量の減衰曲線の時定数です。

??となった人も多いのではないでしょうか!

正常例では負荷終了後の2分間前後、心不全例では延長しますが、急峻な酸素摂取量↓がみられ、このことを指しています!!

運動中は活動筋だけでなく、他の組織への血流の再分配によって酸素不足 O₂ deficit になり、それを負荷終了後に返済する(O₂ debt)ために、末梢への酸素供給が安静時より高いレベルで行われます。

この酸素供給は心拍出量に依存するため、τ off が長い=負荷終了後も心拍出量が多い状態が長く継続=運動中の酸素不足が大きい=心機能不全が強いとなります!!

心肺運動負荷試験での運動処方

AT pointを基準とした運動処方

AT point時の心拍数やAT-1minのワット数・歩行速度とする。

AT point以下の運動の特徴としては

①長時間持続可能

②疲労物質である乳酸の持続的上昇×なため、アシドーシスとならない

③血中カテコラミンの著しい↑ない

④運動強度↑に対する心機能応答が保たれている

Peak VO₂を基準とした運動処方

最大運動耐容能の指標として、最大心拍数と共によく使用されており、トレーニング強度としてPeak VO₂ の40~85%が推奨されています!

ただし、この範囲で人為的・経験的になる欠点があるのでAT pointでの運動処方の次点の策として用いられます。

Wasserman先生の9パネル(ナインパネル)

パネル1(左上) VE 分時換気量

Ramp負荷試験が適切に行えたかの評価

Peakで傾きが浅くなっている場合マスクの装着不全が原因

パネル2(中央上) HR 心拍数 & VO₂/HR 酸素脈

心拍応答の指標。運動中の1回拍出量 SV がどれだけ酸素摂取量 VO₂ に関与しているかの指標。

上に凸パターンが正常だが、HFpEF例では心拍数110bpmで平定化することも多い!

重症虚血出現時にも平定化する!

通常は、心拍出量 CO の↑を維持するために、VO₂/HR 平定化をHR↑で代償できているかが重要!

→要するにAT point!!

パネル3(右上) VO₂ 酸素摂取量 & VCO₂ 二酸化炭素排出量

酸素摂取量 VO₂ に対して二酸化炭素排出量 VCO₂ の傾きが急峻になる点がAT point!!

分時換気量 VE が平定化していないのに酸素摂取量 VO₂ が平定化すると最高酸素摂取量 VO₂ max!!

運動負荷試験の妥当性評価(安静時酸素摂取量が250~500ml/minか、Warm upでVO₂ がプラトーになっていないかなど)にも使用!!

パネル4(左真ん中) VE vs. VCO₂ slope

ガス交換率 V/Q mismatch の指標

パネル5(中央真ん中) V slope (VCO₂/VO₂)

45°以上になり始める点がAT point!!!

パネル6(右真ん中) VE/VCO₂ & VE/VO₂

ガス交換率 V/Q mismatch の指標

パネル7(左下) TV-VE関係

パネル8(中央下) ガス交換比 R

安静時のガス交換比 R は0.82-0.83、<0.7や1.0≦はCO₂ガス較正が必要。

過換気により上昇する。

最大負荷時にRが1.15≦なら十分に負荷をかけれたと判断!

コメント