心リハ指導士の試験ですが、公式の過去問も問題集もありません!!

試験勉強するには日本心臓リハビリテーション学会が出版している、

2022年増補改訂版 指導士資格認定試験準拠 心臓リハビリテーション必携

全385ページを読むしかありません!!(さらにガイドラインなどからも出題があります….)

そうなるとあまりにも大変ですし、日々の臨床業務やプライベートを多大に犠牲にしなければいけなくなります…。

そこで、このシリーズは「心リハ指導士への道」と称して私が心リハ指導士の資格を得るために勉強したことをわかりやすくまとめたものとなっています!!

どの投稿から見てもいいようにあえてナンバリングはしていません!!タイトル冒頭の「心リハ指導士への道」を目印に興味のある投稿から読んでいただければと思います!!

それでは今回は「循環器系の解剖と機能」について一緒に勉強していきましょう!!

概要

この記事は、循環系の解剖の基本をざっくりまとめたものです!

「心リハ指導士の勉強をどこから始めよう…。」といった方におすすめです!

そして、基本なためこの記事からの出題も多く、数字やそれぞれ何で分類されているのかなどは非常に大切です!!

心臓の解剖

場所は、ほぼ中心にあるが約2/3は正中線より左側。心尖部は左室心尖が構成しており、胸壁上第5肋間、鎖骨中線やや内側。

→要するに剣状突起のやや下端、そのまま鎖骨の真ん中から下にまっすぐ降りたところより少し内側に先端があるというわけです!

心膜と呼ばれる膜に覆われており、心膜は内側から臓側心膜、心膜腔、壁側心膜で構成されています。心膜底面は横隔膜、前面が胸骨柄・剣状突起、後面を脊椎に固定されています。

心膜腔内には心膜液(15ml~50ml)があり、心拍に伴う臓側心膜・壁側心膜間の潤滑油の役割をしています。またこのように2層構造となっていることで心臓の過度の移動や他臓器からの炎症などの波及を防いでいます。心膜は正常ではしぼんだ紙風船状であり心臓の動き(拍動など)が制限されることはないですが、急性心膜炎などで心膜液が貯留すると心膜腔内圧が上昇し、心臓の動きを制限する。これを、「心タンポナーデ」と呼びます。

心臓は右心房・右心室(合わせて右心)、左心房・左心室(合わせて左心)の4つの部屋に分けられます。解剖学的には右心は左心より右前方に存在し、剣状突起の皮下は右心室が存在します。また右心と左心を区切っているものを「中隔(心房中隔・心室中隔)」と呼び、それ以外を「自由壁」と呼びます。

「自由壁」の心房・心室間にある房室間溝には冠動静脈が通り、自由壁の右心室・左心室との前面の境界の前室間溝には冠動脈前下行枝が、背面の境界の後室間溝には後下行枝が通ります。後室間溝と房室間溝の交点を「冠静脈洞」と呼びます。

冠動静脈

心臓の莫大なエネルギーを賄っており、安静時・活動時に関わらず心拍出量の5%が流れます。

また安静時の酸素摂取率は約70%(他臓器の酸素摂取率は15~20%)と多く、心筋の酸素需要↑に対して、冠血流量↑でしか対応ができません(酸素摂取率が安静時から高いため、同量の血液から酸素を摂取する効率を上げる手段がとれない!!)。

これを冠血流予備能 Coronary Flow Reserve といい、冠動脈50%狭窄で↓、75%狭窄で運動時に心筋虚血となり、90%狭窄以上で安静時でも冠血流量が↓します!!

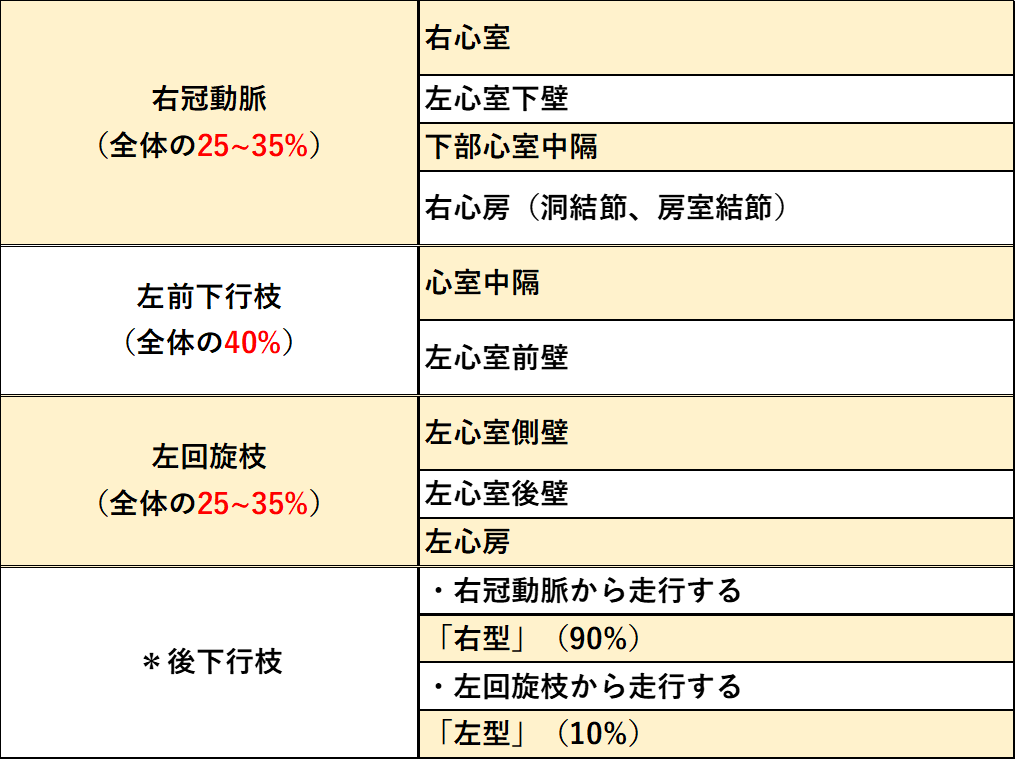

大動脈は、右冠動脈(#1~4)、左冠動脈(#5~15)に大動脈基部から分枝し、さらに左大動脈は主幹部(#5)を経て、前下行枝(#6~10)と回旋枝(#11~15)に分枝します。

灌流としては

大静脈は、大心静脈が心尖部から左前下行枝を逆行し、左房室間溝を左回旋枝に伴走、冠静脈洞へと注ぎます。カテーテルアブレーションの際に心電図モニターや心室ペーシングに使用される静脈です。

心臓内腔

右心房は、上・下大静脈がそれぞれ流入しますが、開口部に弁はなく、三尖弁(右心房・右心室間)中隔尖と下大静脈口の間に冠静脈洞開口部があります。

左心房は、左右の肺から2本ずつ、計4本の肺静脈が流れ込み、亀の甲羅のような形をしています。

左心耳は肺静脈の基部を覆っており、近年、心房細動の起源の多くは肺静脈起始部にあたることが判明しており、カテーテルアブレーションがよく行われる場所となっています!

心臓弁

心臓には4つの弁があり、房室弁(三尖弁・僧帽弁)と半月弁(肺動脈弁・大動脈弁)に大別されます。

房室弁の弁尖には腱索が付着しており、これにより収縮期に房室弁が心房側に凸ることを防いでいます。なお弁の開閉は心室内圧上昇による圧格差によって行われます!

半月弁には腱索が付着しておらず、構造上心室側に凸面を有しているため動脈からの逆流を防ぐことができている。

心筋

一定のリズムで収縮・弛緩を繰り返すが、これは心筋の一部が「自動能(刺激を発生させる能力)」を有するためです!

心筋は、秩序だった収縮様式を決定する「特殊心筋(刺激伝導系)」とただ収縮を行う「固有心筋」に分類される。心筋のほとんどは「固有心筋」です!

すべての心筋はギャップ結合にてつながっており、「機能的合胞体」と呼ばれている。これにより一部を刺激するだけで、すべての細胞に電気的刺激が伝わり収縮が生じます。

ここで注意として、心房固有心筋と心室固有心筋の間には連続性がなく、房室輪による境界があることは覚えておきましょう!!

さらに心内膜下心筋(要するに内腔側の心筋)と心外膜下心筋(要するに心外膜側の心筋)では、心内膜下心筋の方が心内圧を直接受けるため酸素需要が高いため、虚血に陥りやすい(=心筋虚血は心内膜側から生じるということ!)

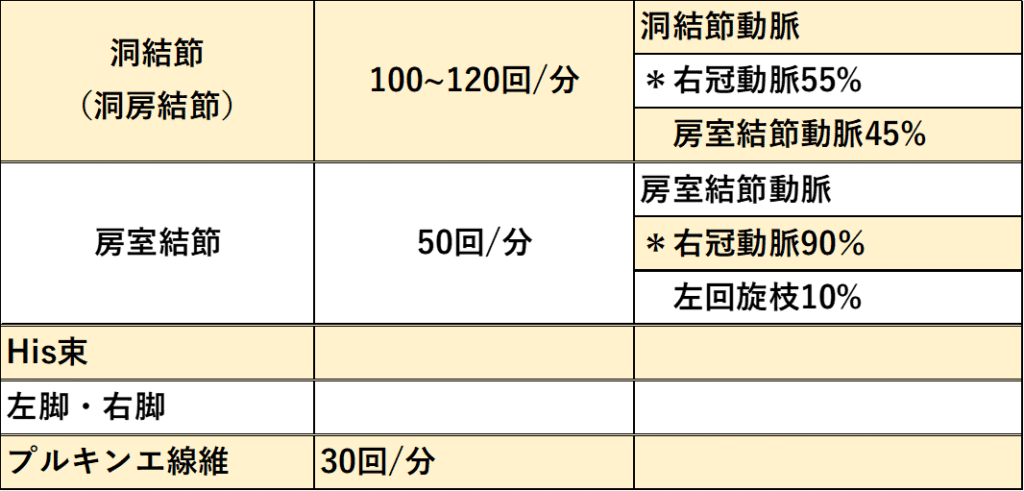

刺激伝導系(特殊心筋)

右心房の上大静脈との接合部近傍にある洞結節(洞房結節)、心房筋と心室筋の唯一の連絡路である房室結節、それに続いて、His束、左心室・右心室に分岐した左脚・右脚、心室筋に網目のように広がるプルキンエ線維となる。

順番および固有レート(各特殊心筋の持つ自動能)は、

また先天的に房室輪の隔たりを無視して房室間の電気的つながりがある場合、そこを「副伝導路」と呼び、WPW症候群などの発作性上室性頻拍(PSVT)の原因となる。

血管系

解剖学的・機能的に動脈(大動脈・細動脈)、毛細血管、静脈に分類されます。

水・電解質・ガス・その他の物質交換は毛細血管でのみ行われ、他の血管は単なる輸送路です。

動脈は、大動脈を主とする「弾性動脈」と細動脈を主とする「筋性動脈」に分類されます。

大動脈(弾性動脈)は、左心室駆出時には圧力タンクとして機能します。

要するに収縮期には一時的に血液を蓄え、拡張期にその弾性により末梢に向かって血液を送ることにより、心拍という断続的な流れを連続的な流れに変換しており、1回駆出量の40%が収縮期に、60%が拡張期に流れます。血管内圧は120mmHgとやや高めです。

細動脈(筋性動脈)は、内径60~100μmと細く、血管抵抗も高いため、血管内圧は30~40mmHgまで低下し、神経性・体液性因子により制御された血管平滑筋により血流を調整しています。

毛細血管は、細動脈より細く(内径5~20μm)で、「末梢循環スターリングの法則」に則て、水分の移動がなされます。

血漿タンパク質(アルブミン・グロブリン)は毛細血管壁を通過できないため、これらにより血漿の浸透圧が維持される(25mmHg)一方で、静水圧は毛細管動脈で40mmHg、毛細管静脈で10mmHgのためそれぞれ15mmHgの圧で押し出したり、吸い出されたりしています。

静脈は、全循環血液量の65~70%が存在しており、動脈が「抵抗血管」と呼ばれるのに対して、「容量血管」と呼ばれます。四肢の静脈には弁がついているが、体幹内の静脈では弁がついていません。

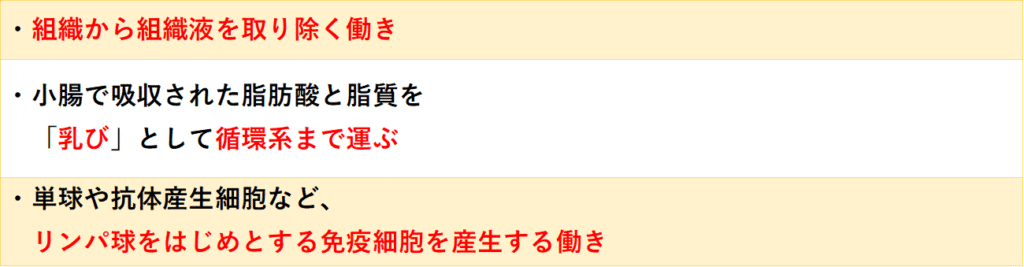

リンパ系

毛細血管を通過しリンパ管に流れ込んだ間質液を「リンパ液」と呼びます。

リンパ管は静脈と比べて壁が薄く、弁が多いのが特徴です。横隔膜以下の下半身と左上半身のリンパ管が集合した「胸管」と右上半身のリンパ管が集合した「右リンパ本管」の2本となり、胸管は左静脈角(左内経静脈と左鎖骨下静脈の間)、右リンパ本管は右静脈角に流入し、静脈血と混合されます。

リンパ管の役割としては、

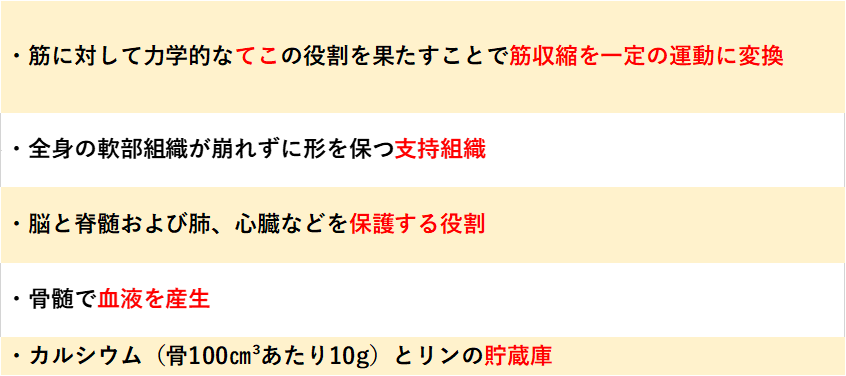

骨・関節

骨と軟骨を骨格系と呼び、骨格系は以下の重要な機能を担っています。

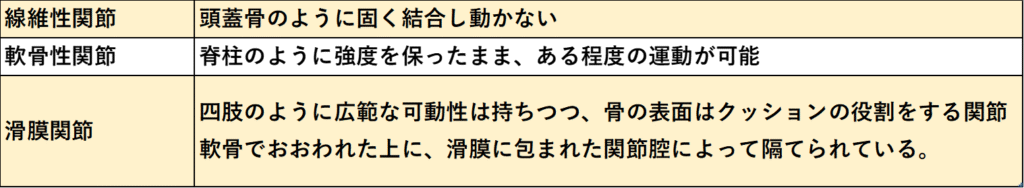

関節

関節の役割は構造に依存します!

筋肉

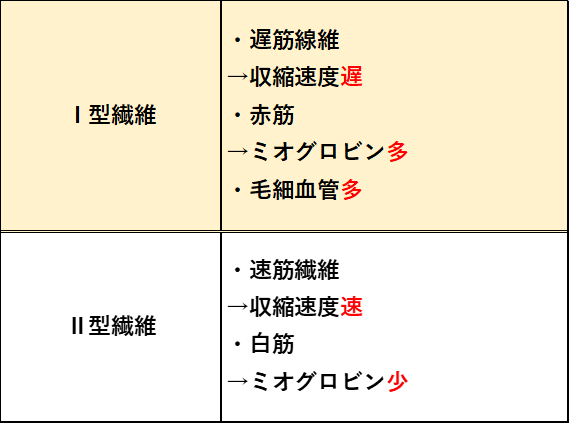

筋肉の最小の機能的単位は「運動単位」といい、1本の運動神経線維により支配される筋繊維群です。

「運動単位」は、ばらつきがみられますが、これは微細な動きを要する筋(ex.手の筋など)は運動単位が少なく、大きな筋(ex.大腿四頭筋など)は運動単位が大きくなっているためです!

骨格筋繊維には2typeがあります。

慢性心不全やデコンディショニングでは、Ⅰ型繊維→Ⅱ型繊維と変換されてしまいます…。

つまり、息切れしやすい筋肉の割合が増えてしまいます!!

読んでいただきありがとうございました!

コメント